人美はなかなか寝つかれずにいた。ベットから起き上がり、窓越しに夜空を見上げると、半分欠けた月には黒い雲が薄く掛かり、幼いころに見た怖い映画を思い出させた。途端に不安な気持ちが込み上げてくる。何だろう? と思った途端、今度は沢木のことが頭をよぎる。

まさか、沢木さんに何か

人美は電話をかけに行こうとした。しかし―

いけない、電話番号なんて知らないじゃない

人美はパジャマを脱ぎ捨て、シャツとジーンズに着替えると慌てて部屋を出て行った。 トイレから寝室に戻ろうとした白石会長は、階段のところで人美に出くわした。

「おや、人美君。どうしたのかね?」

人美は階段を駆け下りながら答えた。

「ちょっと出てきます」

「出てきますって、こんな夜中にどこへ行くんだ!?」

白石は人美の後を追って走った。

「あーあ、風呂に入りたいなぁ。汗臭くて、これじゃ女の子は近寄らないよ」

進藤のその言葉に渡辺は答えた。

「元々そんな女はいないだろう」

ちぇっ! 嫌なおやじ

「明日になれば森田たちと交代できる。もう少しの辛抱だ」

「もう少しって、人美さんの監視はまだ続くんでしょう。そしたらまた車住いだぁ」

「進藤、嫌ならいつでも辞めろ。俺はいっこうに構わん」

「普通、そこまで言いますか。だいだい室長は―」

「話しは後だ。車を出せ」

「えっ」

進藤が前方を見ると、人美が自転車で走って行く後ろ姿が見えた。やや遅れて息を切らした白石会長。

渡辺は車中から白石に声をかけた。

「どうしました?」

「分からん。だが、かなり慌てて出て行った」

「そうですか、後は任せてください。連絡します」

「うむ。頼んだぞ」

人美の視界に沢木の家が入ると、寝室と居間の電気がついているのが確認できた。そして、自転車の速度を落としながらしばし考えた。

やっぱり止めようかなぁ。でも、せっかく来たんだから―姿を見れば安心だものね

人美は自転車を降りると、それを押しながら玄関に近づいて行った。

沢木の家へと続く一本道を曲がったところから、黒いスカイラインはヘッドライトを消しゆっくりと人美の後を追っていた。

ハンドルを握る進藤が言った。

「こんな時間に沢木さんに何の用だろう? まさかあの二人、危ない関係になっちゃうんじゃ……」

「それならいいんだがな」

「よかーないですよ! 神奈川県の青少年保護条例では―」

渡辺の目には、自転車を押しながら歩く人美の姿と、沢木の家の前に止まる白いバンが映っていた。

「進藤、お前の言いたいことの結末はとっくに分かってる。それよりもう少し近づいたら車を止めろ」

スカイラインは沢木の家から二〇メートルほど離れたところで止まった。渡辺は双眼鏡を目に当て、白いバンのナンバー・プレートを見た。

こんな時間に品川ナンバーか

「よし、中のようすを探る」

沢木は鮫島に監視されながら、寝室のパソコンを使い遺書を打っていたが、頭の中はこの危機からいかに脱出するか、その一点に絞られていた。

どうする?

彼はキーボードの横にあるタバコを見た。

タバコの火を押しつけてひるんだ隙に窓から脱出するか? いや、プロのテロリストにそんな小細工が通用するわけない

次にディスプレイの脇にあるスプレー式のOAクリーナーが目に入った。

こいつに火をつければちょっとした火炎放射器だな。しかし、銃を乱射されたら一巻の終わりだ―ああ、そうだ。引き出しの中にナイフがあったんだ。んー、これもだめだな。こんな奴と白兵戦だなんて、結果は目に見えてる

そんなことを沢木が考えていると、ドア・チャイムが鳴った。

鮫島が問い質した。

「誰だ」

沢木が首を横に振ると、眼鏡の男が入って来て言った。

「女だ。高校生くらいの」

人美?

鮫島は鼻で笑った後に沢木に言った。

「貴様も罪な奴だな。よし、出ろ。妙な真似をしたらすぐに撃つ、いいな」

沢木が玄関のドアを開けると、そこには予想どおり人美が立っていた。

「人美さん、どうしたの」

「あの―」

沢木は人美に話す暇を与えずに言葉を続けた。

「こんな遅くに出歩いちゃだめだよ。早くお帰りなさい」

鮫島は眼鏡の男に指示した。

「持ち駒は多い方がいい。あの娘を捕まえろ」

人美は沢木が無事なことに安心はしたものの、いつもと違う冷たさのある言葉にがっかりした。

やっぱり来なければよかった

「すみません、私帰ります」

「それがいい」

人美はドアを閉めようとした。その時、窓から出て人美の背後に回った眼鏡の男が、彼女を家の中へと押し込んだ―「きゃあー」

渡辺と進藤は人美の悲鳴を聞き取った。

「俺は裏へ回る、お前は玄関から行け。ぬかるなよ」

「了解」

沢木は人美を押さえる眼鏡の男に飛び掛かったが、彼の後ろにいた太った男に居間の方へと投げ飛ばされた。そして、長髪の男に再び後ろ手に手錠をかけられた。

この時、玄関ドアがぱっと開き進藤が飛び込んで来た。眼鏡の男は片手で銃を構えたが、人美が暴れたために狙いが定まらなかった。果敢に飛び掛かる進藤。しかし、太った男は進藤の大腿部に二発の九ミリ弾を撃ち込み、さらに、銃を使って彼の頭部を殴打した。

渡辺が台所にある勝手口のドアを蹴破って家の中に突入しようとした途端、それに気づいた長髪の男が沢木を盾にしながらMP5を乱射し、彼は勝手口の外に戻された。

渡辺の姿を認めた沢木は「鮫島だーっ!」と叫び、その声を聞いた渡辺は、ベルトに挟んでいた里中の銃―ベレッタM92Fを取り出し、発砲の隙をついてドアの陰から長髪の男の右肩を撃ち抜いた。

鮫島はその光景に少なからず畏怖を覚えた。なぜなら、人質を盾にしているのにも関わらず発砲し、なおかつ、標的を正確に撃てる人間は、この日本においてSOPの隊員以外には考えられないからだ。

SOP…… ということは里中も

鮫島は大声で指示した。

「人質を盾にして脱出する! 計画変更だ」

さらに、渡辺に向かって怒鳴った。

「外の奴! 今度撃ったら人質の命はないぞっ!」

鮫島たちは沢木と人美を盾にしながら家の外へと進み出た。

渡辺が人の気配のなくなった家の中に入ると、進藤のうめき声が聞こえた。彼は玄関近くに倒れる進藤に駆け寄った。

「進藤! 大丈夫か!」

「僕に構わず二人を……」

この時、外のバンのエンジンがかかる音がした。

「早く」

「救急車を呼んでやる。しばらく辛抱してろ」

「こういう時はさすがに優しいんですね」

進藤は微笑みながら続けた。

「さあ、早く」

渡辺が外に出ると、バンは走り出したところだった。彼はバンを追うようにしてスカイラインに向かって走った。

「ボス、追ってくるぜ」

その言葉に振り向いた鮫島は、大平の家で遭遇した男であることに気づいた。

奴はあの時の…… 一人か? 里中は?

長髪の男は肩の傷に顔を歪ませながらも「俺がぶっ殺してやる!」と叫びながら車窓から身体を乗り出し、MP5を構えた。だが、その銃弾が炸裂することはなかった。

「畜生! 弾詰まりだ!」

車内に身を戻した長髪の男は銃を点検したが―

「変だ、なんともねー」

この時、人美は意識してサイ・パワーを使ったわけではなかった。しかし、彼女の心の叫び―「撃たないで!」―は、確実に反映されていた。

渡辺はスカイラインに飛び乗ると、タイヤがスピンするほどの急発進をして白いバンを追った。

続く…

【案内】小説『エクストリームセンス』について

小説『エクストリームセンス』は、本ブログを含めていくつか掲載していますが、PC、スマフォ、携帯のいずれでも読みやすいのは、「小説家になろう」サイトだと思います。縦書きのPDFをダウンロードすることもできます。

小説『エクストリームセンス』のURLは、 http://ncode.syosetu.com/n7174bj/

2010年3月26日金曜日

2010年3月23日火曜日

小説『エクスプロラトリー ビヘイビア』(43)

沢木は白石会長に用があるからと、人美と一緒に白石邸の中に入って行った。

「そうか、そんな展開になっていたのか。全く、突然人美君と一緒に来るから驚いたよ」

白石会長は沢木の話しを聞いた後に言った。

「でぇ、偶然だと思うかね。つまり、出会ったことを」

沢木は答えた。

「さあ? あるいは彼女の力が何かを感じ取ったのかも知れません。しかし、もうそんな推測はしなくてもいいでしょう」

「どういうことだ?」

「彼女にサイ・パワーがあることは間違いないし、渡辺さんの報告だとその力にも気づいている。そして、彼女自身の口からも、何度となく超能力に関する話題が出ています。彼女のサイ・パワーは実在し、また、それを自覚してもいるんです。これから我々にできることがあるとすれば、それは憶測や推測を行うことではなく、一つ一つの事実を検証しながら、彼女の力になってやることだと思います」

「具体的に考えていることはあるのか?」

「一つは、彼女が自らの能力について私に語ってくれればと思っています。しかし、それには時間が必要でしょうし、これから先のEB計画は、何より彼女を尊重したものであるべきだと考えています」

「つまり、彼女の本意のもと、研究が進められれば、ということか」

「そうです。彼女は秋山さんを通じて干渉するなとのメッセージを我々に示し、また、私に強烈な警鐘を鳴らしました。そして私自身、たった二日ですが彼女を知る中で、EB計画を打ち切ってもいいかと、そう思ってもみたんです。しかし、彼女の持つ能力が、過去に起こったようなことを引き起こしたり、あるいはこの前の夜のような現象を起こしたり、こうしたことが起こるのは好ましいこととはいえません。そして、何より私が一番危惧することは、彼女の能力が、彼女自身の精神や肉体に悪影響を及ぼすようなことがないか、という点です。こうしたことを回避するためにも、やはりEB計画は続けた方がいいかと、そう結論を出した次第です」

白石は深くうなずいた後に言った。

「うむ、分かった。この先のことも君に一任しよう。ところでだ、君なら見山君に、つまり、人美君の父に何と答えるかね」

沢木は「んんー」とうなった後に答えた。

「難しい問題ですね。真実を伝えればかなりのショックがあるでしょうし……」

「君の流儀からすれば、真実は伝えるべき、となるはずだが」

「ええ、確かにそうです。しかし、私は人美さんには今の輝きのままでいてもらいたいんです」

白石は再び深くうなずいた。沢木は続けた。

「何も過去のことなど知る必要はないんじゃないかと。そう考えれば、当然彼女の父親にも知らせなくていいと思うんです」

「そうだな」

「しかし、真実を隠すことは弊害を起こしがちです。これについては慎重に検討したいと思いますが」

「んん、わしもいろいろと考えてみよう」

こうしたやり取りが交わされた後、沢木は白石の勧めで夕食をご馳走になり、彼と人美、白石夫婦の四人による団欒の一時がこの夜は過ぎていった。白石は、最近ではめったに口にしなくなった酒を飲み、沢木は水野美和以外の人間には一度も披露したことのない、“ビリー・ジョエル”をピアノで弾き語りした。そして、人美は終始笑顔に溢れていた。

それから一日が過ぎた八月二十六日、土曜日、午前一時、沢木は自宅の寝室に置かれたパソコンに向かい、総合技術管理部内に新しい部署を設立するための計画書を作成していた。

キーボードを叩く手を休め、コーヒーカップを口に運ぶと、カップの中が空であることに気がついた。彼はカップを手に立ち上がり、寝室のドアを開けた。そして、一歩部屋を出て居間に立つと、彼は自分の目を疑った。

「……誰だ」

台所に置かれたテーブルの椅子には、大柄な男が一人背を向けて座っていた。

「沢木聡だな」

「そうだが―」

その先を言うことはできなかった。沢木の後ろに潜んでいた男が彼の口を押さえ込み、さらにもう一人が後ろ手に手錠をはめ、突き飛ばすようにしてソファに座らせると、銃口を身体に押し当てた。

MP5! テロリストか

沢木がそう思いながら部屋の中を見回すと、顔を目開き帽で隠した男たちは全部で四人いた―台所にいる大柄な男、眼鏡をかけた男、太った男、目開き帽から茶色い髪がはみ出した長髪の男。そして、全員がMP5SD3で武装していた。

MP5シリーズは、SOPも採用している九ミリ口径のサブ・マシンガンであり、その中のSD3というモデルはサイレンサーを組み込んでいる。ドイツのヘッケラー&コッホ社が製造し、高い信頼性と毎分八〇〇発もの連射能力を持つこの銃は、いくつかの特殊部隊―イギリスのSASやアメリカのネイビーシールズなど―でも使用されている。

沢木は言った。

「なんだお前たちは」

その声を聞くと、椅子に腰掛けていた男はゆっくりと立ち上がり、沢木の方に歩み寄りながら言った。

「我々が何者かは好きなように想像すればいい。今夜はちょいと用があってやって来た」「何の用だ」

「大したことじゃない。ただ、遺書を書いてもらいたい」

「遺書? 残念だが私に自殺の予定はない」

「安心しろ、俺が殺してやる。もちろん自殺にみせかけてな」

「何だと。なぜ遺書がいる。何を企んでる」

「では、冥土の土産に教えてやろう。まず、貴様にはプロメテウス計画の全貌を暴露する遺書を書いた後に死んでもらう。俺はその遺書を新聞社やテレビ局に送る。どうだ、簡単だろう?」

「なるほど、いいアイデアだ。相模も政府も大ダメージだな」

「お誉めにあずかって光栄だ。では、早速遺書を書いてもらおう」

「そんな要求を受け入れると思うのか。どっちにしろ殺されるというのに」

鮫島はかぶりを振りながら言った。

「一つだけ違うことがある」

「何だ」

「遺書を書けば死ぬのはお前一人で済むが、拒めばほかの人間も死ぬことになる」

男は笑い声で続けた。

「そうだなぁ、一人めは秋山とかいう女にしようか」

その言葉に沢木の表情の険しさは増した。

「愚劣な奴め。木下賢治を殺したのもお前か」

「ほう、いい読みだ」

「お前は、鮫島だな」

男の視線は鋭く沢木に注がれた。

「図星のようだな」

「なるほど。切れる奴が相模にいると思っていたが、貴様だったのか」

男は目開き帽を脱ぎ捨てながら言葉を続けた。

「いかにも、俺が鮫島だ。さあ、遺書を書いてもらおうか」

沢木は思った。

さて、どうする。このまま終わるわけにはいかないぞ

続く…

「そうか、そんな展開になっていたのか。全く、突然人美君と一緒に来るから驚いたよ」

白石会長は沢木の話しを聞いた後に言った。

「でぇ、偶然だと思うかね。つまり、出会ったことを」

沢木は答えた。

「さあ? あるいは彼女の力が何かを感じ取ったのかも知れません。しかし、もうそんな推測はしなくてもいいでしょう」

「どういうことだ?」

「彼女にサイ・パワーがあることは間違いないし、渡辺さんの報告だとその力にも気づいている。そして、彼女自身の口からも、何度となく超能力に関する話題が出ています。彼女のサイ・パワーは実在し、また、それを自覚してもいるんです。これから我々にできることがあるとすれば、それは憶測や推測を行うことではなく、一つ一つの事実を検証しながら、彼女の力になってやることだと思います」

「具体的に考えていることはあるのか?」

「一つは、彼女が自らの能力について私に語ってくれればと思っています。しかし、それには時間が必要でしょうし、これから先のEB計画は、何より彼女を尊重したものであるべきだと考えています」

「つまり、彼女の本意のもと、研究が進められれば、ということか」

「そうです。彼女は秋山さんを通じて干渉するなとのメッセージを我々に示し、また、私に強烈な警鐘を鳴らしました。そして私自身、たった二日ですが彼女を知る中で、EB計画を打ち切ってもいいかと、そう思ってもみたんです。しかし、彼女の持つ能力が、過去に起こったようなことを引き起こしたり、あるいはこの前の夜のような現象を起こしたり、こうしたことが起こるのは好ましいこととはいえません。そして、何より私が一番危惧することは、彼女の能力が、彼女自身の精神や肉体に悪影響を及ぼすようなことがないか、という点です。こうしたことを回避するためにも、やはりEB計画は続けた方がいいかと、そう結論を出した次第です」

白石は深くうなずいた後に言った。

「うむ、分かった。この先のことも君に一任しよう。ところでだ、君なら見山君に、つまり、人美君の父に何と答えるかね」

沢木は「んんー」とうなった後に答えた。

「難しい問題ですね。真実を伝えればかなりのショックがあるでしょうし……」

「君の流儀からすれば、真実は伝えるべき、となるはずだが」

「ええ、確かにそうです。しかし、私は人美さんには今の輝きのままでいてもらいたいんです」

白石は再び深くうなずいた。沢木は続けた。

「何も過去のことなど知る必要はないんじゃないかと。そう考えれば、当然彼女の父親にも知らせなくていいと思うんです」

「そうだな」

「しかし、真実を隠すことは弊害を起こしがちです。これについては慎重に検討したいと思いますが」

「んん、わしもいろいろと考えてみよう」

こうしたやり取りが交わされた後、沢木は白石の勧めで夕食をご馳走になり、彼と人美、白石夫婦の四人による団欒の一時がこの夜は過ぎていった。白石は、最近ではめったに口にしなくなった酒を飲み、沢木は水野美和以外の人間には一度も披露したことのない、“ビリー・ジョエル”をピアノで弾き語りした。そして、人美は終始笑顔に溢れていた。

それから一日が過ぎた八月二十六日、土曜日、午前一時、沢木は自宅の寝室に置かれたパソコンに向かい、総合技術管理部内に新しい部署を設立するための計画書を作成していた。

キーボードを叩く手を休め、コーヒーカップを口に運ぶと、カップの中が空であることに気がついた。彼はカップを手に立ち上がり、寝室のドアを開けた。そして、一歩部屋を出て居間に立つと、彼は自分の目を疑った。

「……誰だ」

台所に置かれたテーブルの椅子には、大柄な男が一人背を向けて座っていた。

「沢木聡だな」

「そうだが―」

その先を言うことはできなかった。沢木の後ろに潜んでいた男が彼の口を押さえ込み、さらにもう一人が後ろ手に手錠をはめ、突き飛ばすようにしてソファに座らせると、銃口を身体に押し当てた。

MP5! テロリストか

沢木がそう思いながら部屋の中を見回すと、顔を目開き帽で隠した男たちは全部で四人いた―台所にいる大柄な男、眼鏡をかけた男、太った男、目開き帽から茶色い髪がはみ出した長髪の男。そして、全員がMP5SD3で武装していた。

MP5シリーズは、SOPも採用している九ミリ口径のサブ・マシンガンであり、その中のSD3というモデルはサイレンサーを組み込んでいる。ドイツのヘッケラー&コッホ社が製造し、高い信頼性と毎分八〇〇発もの連射能力を持つこの銃は、いくつかの特殊部隊―イギリスのSASやアメリカのネイビーシールズなど―でも使用されている。

沢木は言った。

「なんだお前たちは」

その声を聞くと、椅子に腰掛けていた男はゆっくりと立ち上がり、沢木の方に歩み寄りながら言った。

「我々が何者かは好きなように想像すればいい。今夜はちょいと用があってやって来た」「何の用だ」

「大したことじゃない。ただ、遺書を書いてもらいたい」

「遺書? 残念だが私に自殺の予定はない」

「安心しろ、俺が殺してやる。もちろん自殺にみせかけてな」

「何だと。なぜ遺書がいる。何を企んでる」

「では、冥土の土産に教えてやろう。まず、貴様にはプロメテウス計画の全貌を暴露する遺書を書いた後に死んでもらう。俺はその遺書を新聞社やテレビ局に送る。どうだ、簡単だろう?」

「なるほど、いいアイデアだ。相模も政府も大ダメージだな」

「お誉めにあずかって光栄だ。では、早速遺書を書いてもらおう」

「そんな要求を受け入れると思うのか。どっちにしろ殺されるというのに」

鮫島はかぶりを振りながら言った。

「一つだけ違うことがある」

「何だ」

「遺書を書けば死ぬのはお前一人で済むが、拒めばほかの人間も死ぬことになる」

男は笑い声で続けた。

「そうだなぁ、一人めは秋山とかいう女にしようか」

その言葉に沢木の表情の険しさは増した。

「愚劣な奴め。木下賢治を殺したのもお前か」

「ほう、いい読みだ」

「お前は、鮫島だな」

男の視線は鋭く沢木に注がれた。

「図星のようだな」

「なるほど。切れる奴が相模にいると思っていたが、貴様だったのか」

男は目開き帽を脱ぎ捨てながら言葉を続けた。

「いかにも、俺が鮫島だ。さあ、遺書を書いてもらおうか」

沢木は思った。

さて、どうする。このまま終わるわけにはいかないぞ

続く…

2010年3月21日日曜日

読書中の本 ~ 戦略サファリ

昨日のTwitterで話題になった書籍『戦略サファリ』、早速購入して読み始めました。取り急ぎご紹介まで。

【追記】

まだ第1章と第7章しか読んでいませんが、『戦略サファリ』は、戦略というものを歴史的に、体系的に、網羅的に探求している本です。この分野に関心のある方は、是非お読みになることをお勧めします…

【追記】

まだ第1章と第7章しか読んでいませんが、『戦略サファリ』は、戦略というものを歴史的に、体系的に、網羅的に探求している本です。この分野に関心のある方は、是非お読みになることをお勧めします…

2010年3月20日土曜日

今、思うこと…

ラベル:

その他

会社から来年度の人事が発表され、管理職昇格試験にトライした私は、残念ながら不合格という結果となりました。

今回の昇格試験ではいろいろな気づきがありましたが、最も大きなものは、会社は私の仕事やITをほとんど理解していないということと、それは私の説明が足りないのだという反省です。

それなりの規模の企業で、いってみれば私ひとりにITに関することのすべてが丸投げされている状況の中で、時に理不尽さを感じることもありますが、与えられた環境でいかに生きるか? というのもまた一理あります。

私の理想と完全に一致する環境などこの世のどこにもないのであれば、今、ここにある現実を理想に近づけたい! 今はそんな思いを抱き、闘志が湧いているところです。

私の在席する課は、金と情報を所管していますが、4月からは3人減になります。ということは、これまでは決算の時だけ特別な会計の処理を担当していた私に、通期にわたってなにがしかの仕事が振られることは明かです。

会計制度の設計や財務的パフォーマンスの評価に関する知識経験がある私としては、より強固な財務体質を築くための支援ツールとして、現課長の置き土産となる施策を私の手で実現したい! と昨日の夜から思い始めています。

システムとの兼務はかなりハードですが、私個人にとっても貴重な経験となるので、ぜひ挑戦したいです。

本業のITでも、社長からより大きな改革を求められました。

これまでの情報投資は、例えるならいくつかの政権交代によって、戦略の軌道修正を余儀なくされてきました。しかし、今度の社長は長期政権となるでしょうから、これまでより戦略の堅牢性が高まると思います。

私が本当に創りたいシステムを実現するためにも、ゼロから戦略を練り直したい! と考えています。

んーん… 我ながら大変そう。しかし、仕事はこの位でなければ楽しくないでしょ!

今回の昇格試験ではいろいろな気づきがありましたが、最も大きなものは、会社は私の仕事やITをほとんど理解していないということと、それは私の説明が足りないのだという反省です。

それなりの規模の企業で、いってみれば私ひとりにITに関することのすべてが丸投げされている状況の中で、時に理不尽さを感じることもありますが、与えられた環境でいかに生きるか? というのもまた一理あります。

私の理想と完全に一致する環境などこの世のどこにもないのであれば、今、ここにある現実を理想に近づけたい! 今はそんな思いを抱き、闘志が湧いているところです。

私の在席する課は、金と情報を所管していますが、4月からは3人減になります。ということは、これまでは決算の時だけ特別な会計の処理を担当していた私に、通期にわたってなにがしかの仕事が振られることは明かです。

会計制度の設計や財務的パフォーマンスの評価に関する知識経験がある私としては、より強固な財務体質を築くための支援ツールとして、現課長の置き土産となる施策を私の手で実現したい! と昨日の夜から思い始めています。

システムとの兼務はかなりハードですが、私個人にとっても貴重な経験となるので、ぜひ挑戦したいです。

本業のITでも、社長からより大きな改革を求められました。

これまでの情報投資は、例えるならいくつかの政権交代によって、戦略の軌道修正を余儀なくされてきました。しかし、今度の社長は長期政権となるでしょうから、これまでより戦略の堅牢性が高まると思います。

私が本当に創りたいシステムを実現するためにも、ゼロから戦略を練り直したい! と考えています。

んーん… 我ながら大変そう。しかし、仕事はこの位でなければ楽しくないでしょ!

小説『エクスプロラトリー ビヘイビア』(42)

彩香はこの夜も人美の部屋に泊まることにした。部屋の電気を消し、二人が横になった時、人美は尋ねた。

「ねえ、怖くない」

「何が?」

「私のこと」

「どうして?」

「だって、この前みたいになったら」

「バカねぇー、人美のことが怖いわけないじゃない」

「……」

「明日さぁ、プールで遊ぼうね」

「うん」

「おやすみ」

「おやすみ、彩香」

八月二十四日、木曜日。プールで大騒ぎをしていた彩香は、「疲れちゃったよ」と言って午前中で帰宅した。人美はその後、異変の起こった夜に破けてしまった本を買い直そうと、葉山町で一番大きな本屋へと出かけた。

人美とのコンタクトの機会をうかがっていた沢木のもとに、渡辺から人美は本屋に一人でいるとの連絡が入った。彼は偶然を装って接触すべく、愛車のハイラックスに乗ってその本屋へと向かった。

沢木が本屋の隣にある広い駐車場に到着すると、黒いスカイラインがヘッドライトを点滅させた。沢木は渡辺たちから離れたところにハイラックスを止め、彼らに軽く手を上げると本屋の中に入り、店内を見回した。人美は専門書が並ぶ棚の前で立ち読みをしていた。

沢木は彼女に近づいた。

「やあ」

「あっ! 沢木さん」

「こんにちは」

「こんにちは」

にこっとする二人。人美は見ていた本を棚に戻した―それはサイ・パワーの本。

「どうやら最近は超能力に凝っているようだね」

「ええ、ちょっと……」

口ごもる人美を見て取った沢木は切り出した。

「ねえ、もう用は済んだの? よかったら、お茶でも飲んでいかないかい? 海の見える素敵な喫茶店があるんだけど。音楽の話し、またしたいなぁ」

人美は彩香の言葉を思い出した。

〈沢木さんの正体が分かるまでは油断は禁物よ〉

でも、悪い人じゃないよ、絶対

人美は答えた。

「はい、私でよければ」

人美は本を一冊買って沢木とともに店を出た。

「私、自転車なんですけど」

「そう、私は車。でも、後ろに載せられるから大丈夫だよ。ほら、あれ」

人美は沢木の指差した方を見た。

「あの赤い車?」

「そう」

「沢木さんは赤色が好き?」

「んん。そういえば、人美さんの自転車も赤だね」

「ええ、私も赤色が好きなの」

人美は微笑みながら続けた。

「でも、友達は赤は血の色だから、赤色の好きな人は血に飢えてるって言うの」

沢木は鼻で笑い答えた。

「なるほど、ユニークな説だ。でも、少なくとも私は血に飢えてるような危険人物じゃぁないから、安心して」

人美はくすくすと笑った。

沢木が人美の自転車を車の後ろに積み終わると、人美は尋ねた。

「この車って、四輪駆動なんでしょう?」

「んん、そうだよ」

「なんか、沢木さんのイメージと違う気がする」

「そうかなぁ」

「ええ。だって、この車はワイルドなイメージだもの」

沢木はとぼけた口調で答えた。

「んーん、そう言われてみるとそうかも知れない。私は、ワイルドって感じじゃないからねー」

人美はまたくすくすと笑った。

「でも、私はこういう車が好きなんだ。私の父は自動車修理工場をやっていてね、小さいころから車のメカには凄く興味があったんだ。まあ、それが講じて技術者になったんだけど。普通の車よりも、メカメカっとした車がいいんだ。だから、使いもしないのに電動ウインチとか補助ランプとか、エンジンも少しだけいじってるんだ」

「じゃあ、ずっと技術者になろうと思ってたんですか?」

「そう。ロボット・アニメなんかにもかなり夢中になってね。ああいう巨大ロボットや飛行機とか、いつか自分で造るんだって思ってたよ」

「へえー。じゃあ、子供のころからの夢をかなり実現したんですね」

「んん」と沢木は答え、助手席のドアを開けて「さあ、どうぞ」と言った。

沢木の案内した喫茶店は、彼の言葉どおりの素敵な店だった。それは古い西洋風のたたずまいの大きな家をそのまま店として用い、店内もアンティークな雰囲気で一杯だった。そして、ベランダ越しの大きなガラス窓の向こうには、葉山の青い海を望むことができた。二人はそのベランダ越しの席に座り、沢木はアイスティーを、人美はアイスココアと沢木お勧めのチーズケーキを注文した。

「そういえば、さっき買った本はなんだい?」

沢木が尋ねた。

「不思議の国のアリスの絵本です。絵が素敵で気に入ってるんです」

「んーん、そういうお話が好きなのかい?」

「ええ。でも、この本を買うきっかけは夢を見たからなんです」

「へえー、どんな?」

「“イルカの国の人美”です」

沢木はふふっと笑った後に言った。

「それはまた楽しそうな夢だね」

人美はにこやかに「ええ」と答えると、身ぶり手ぶりを交えながら“イルカの国の人美”を話して聞かせた。

「なるほど。それで“イルカの国の人美”なのか」

「ええ。私、この夢を見る前からイルカやシャチに興味を持ってたので、何だかとっても嬉しくて。でも、こんなお話の本はないから、それで不思議の国のアリスを買ったんです」

「そうか。人美さんは水性哺乳類に興味があるんだ。じゃあ、クジラなんかも」

「んーん、クジラは嫌なの」

「どうして?」

「だって、怖いんですもの」

「そうかな」

「そうですよ。だって、クジラって顔にふじつぼを付けたりしててちょっと不気味だわ」 沢木は笑いながらタバコに火をつけ言った。

「んー、つまりルックスの問題なわけね」

「ええ」

「じゃあ、イルカを見に行ったりしてるの?」

「ええ、この辺にイルカなんているんですか?」

「んん、いるよ。さすがに葉山の海には泳いでないけど、油壷マリンパークにはいるよ」「ああ、そうか。私バカみたい、全然気がつかなかった」

「見に行ってみるかい?」

「今から? いいんですか?」

「言ったろう、私は夏休み中で暇だって」

「じゃあ、行きましょう」

「よし、ケーキを食べたら出発しよう。たしか、イルカとアシカのショーをやってるはずだから」

油壷マリンパークは、三浦半島南部の相模湾側にある、世界最大規模の回遊水槽を有する水族館であり、およそ三〇〇種、六〇〇〇尾の生き物を見ることができる。このマリンパークの最大の呼び物は、〈ファンタジアム〉と呼ばれる屋内劇場で行われるイルカとアシカのショーであり、春、夏、秋、クリスマス、正月毎に出し物を替え人気を呼んでいる。

午後二時ごろにマリンパークの着いた沢木と人美は、パンプレットでショーの時間を確認すると、まずは〈魚の国〉と名づけられた生態水族館に入り、続いて屋外に設けられた〈アシカ島〉や〈ペンギン島〉を見て回った。

人美はペンギンを見ながら沢木に尋ねた。

「沢木さんはアメリカに留学してたんでしょう。アメリカって、どんな国なのかしら?」「そうかぁ、人美さんは来年アメリカに行くんだったね」

「ええ」

「そうだね。私が思うに、歴史に飢えた国かな」

「歴史に飢えた国? どういう意味ですか」

「アメリカっていう国は、建国からたった二百年しかたっていない新しい国でしょう。だから、アメリカ人は歴史―言い替えれば、自分たちの歩んで来た足跡をとても大事にするんだ。そして、それと同時に新しい歴史を造ることにも非常に熱心なんだ。今のアメリカは、財政赤字と貿易赤字、いわゆる双子の赤字っていうのを抱えていて、台所は火の車なんだ。ところが、一方では宇宙開発とか、膨大な資金を必要とする国家プロジェクトを推進している。これは一体何なんだろう? と私は考えたんだ。つまり、彼らは新しいものを創造したいんじゃないか、文化を築き、歴史を造りたいと。映画や音楽、そうしたエンターテイメントが盛んなのも、優秀な教育機関が数多く存在するのも、そうした欲が出発点のように思うんだ」

「んーん。沢木さんって、やっぱりものの見方が違うんですね」

「これはあくまで私の主観だから、何より自分の目で見て来るのが一番さ。人美さんの見たアメリカがどんな国か、いつか聞かせて欲しいなぁ」

こうした会話の後、二人はショーの開演時間が近づいた〈ファンタジアム〉へと移動した。

〈ファンタジアム〉で行われるショーは、“イルカとアシカ”という冠がついてはいても、主に“芸”を披露するのはアシカであり、イルカは時折“ジャンプ”をするくらいなのである。しかし、それだけでもイルカには十分な存在観があった。そして、人美が驚きを感じた瞬間は、『森の熊さん』を歌うイルカの芸を見た時、すなわち“知性”を感じた時だった。

三十分に渡るショーの間中、人美は熱心に、また、感激を持って鑑賞を続け、その間一度だけ沢木に話しかけた―彼のシャツの袖を引っ張りながら「ねえ、あれ見て」と。それは、一頭のアシカがオルガンを演奏している時だった。

アシカが弾けるように大きくした鍵盤―というよりスイッチだが―を、調教師の女性の指揮棒による合図で、アシカは指示された鍵盤を顎で弾く。だが、この時のアシカは―調子が悪かったのか、それともこれが実力なのかは分からぬが―一度に二つの鍵盤を弾いてしまったり、弾く鍵盤を間違えたりしてしまった。この時、調教師の若い女性はアシカの方に顔を近づけて、にこやかな愛情に満ちた表情でアシカに何かをつぶやいた―おそらくは、「だめよ、間違えちゃ」に類する言葉だろう。

人美が何を感じ取って「ねえ」と話しかけたのか沢木には分からなかったが、そうした光景に注目する人美という少女が、感性の豊かな―そう、“アリス”のような少女に彼には思えた。

ショーを見終わった後、二人は〈イルカのプール〉へと場所を移した。直径十メートル、深さ三メートルくらいのそのプールには、二頭のイルカが泳いでいた。二人はそのプールを囲む手摺りに肘を突きながら話し合っていた。

人美は言った。

「沢木さんといると何だか不思議」

「なぜ?」

「だって、ずっと以前から知り合いだったような気がするんですもの」

「そう、実は私もそんな気がするんだ」

「本当?」

「ああ。人美さんは、“袖振り合うも多生の縁”っていう言葉の“たしょう”って、どういう字を書くか知ってる?」

人美はしばし考えた後に答えた。

「多い少ない、かなぁ?」

「んーん、多く生まれるって書くんだよ。この言葉は仏教に由来する、つまり、輪廻転生の考え方からきてる言葉なんだ」

「へえぇー」

「私は輪廻転生を信じてはいないけど、人との出会いが時としてこうした言葉で語られるのは、それだけ、不思議な要素があるということだと思うんだ。運命的だったり、宿命的だったりね」

「沢木さんは、そういうことを私に感じる?」

沢木はにこやかな表情で言った。

「少なくとも、君は私の新しい友人だ」

嬉しい言葉だった。人美は小さな笑みを返すと、照れたようにうつむき、そして、イルカに視線を戻して言った。

「不思議なことって多いですよね。例えば、このイルカだってそう」

「どうしてだい?」

「だって、音波を使って障害物を見つけたり、餌を獲ったり、仲間と交信したりするでしょう。それって、超能力みたい」

「それで超能力に興味があるの?」

「ええ、それもあるんだけど…… どうしてだろう? そんな力を持ってるなんて」

「きっと、生きるために必要だからじゃないかなぁ」

「生きるため?」

「んん。私は思うんだけど、生き物っていうのは生きて行くために進化をしてきた。そして、その過程で必要な力を身に着けてきた。無駄なものって、生き物の持つ機能にはないんだよ」

無駄なものはない、かぁ?

「だからイルカも音波を使えるんだろうし、もしかしたら、人間だって今はない力を身に着けるかも知れない。あるいは、既に持っている人もいるのかも知れない」

そうよ、私にはあるもの

人美は尋ねた。

「じゃあ、もしも超能力を持ってる、っていう人がいたら、沢木さんは信じる」

「私は技術者だからね、確たる根拠もなしに信じる信じないを口にしたくはない。でも、今はあるような気がするんだ」

「どうして?」

「どうしてかなぁ?」

沢木がその先を答えようとした時、一頭のいたずら好きのイルカが、胸びれで水面をバシャンと叩いた。人美は素早くよけたが、沢木は水を頭から浴びた。けらけらと笑う人美。沢木は深い溜め息とともに笑みを浮かべ、一言つぶやいた。

「なんてざまだ」

こうして二人のイルカ見物は終わった。沢木は人美を送るべく白石邸に向けて車を走らせた。道中、人美は疲れたのか、すやすやと眠ってしまった。その寝顔を横目で何度となく見た沢木は、この娘の力の解明など試みないほうがよいのかも知れない、そっとしておいてあげたほうがよいのかも知れない、そんなことを思うのであった。

時刻が午後六時近くになったころ、彼らは白石邸に到着した。沢木はガレージにハイラックスを入れ、人美の自転車を下ろし、そして、助手席の窓ガラスをトントンと叩いて眠れる少女を起こした。まだ半分寝ている人美は車を降りると、しばしぼうっとした後に今日の礼を沢木に言った。その何ともいえぬ愛らしさに、彼は笑みを返した。

続く…

「ねえ、怖くない」

「何が?」

「私のこと」

「どうして?」

「だって、この前みたいになったら」

「バカねぇー、人美のことが怖いわけないじゃない」

「……」

「明日さぁ、プールで遊ぼうね」

「うん」

「おやすみ」

「おやすみ、彩香」

八月二十四日、木曜日。プールで大騒ぎをしていた彩香は、「疲れちゃったよ」と言って午前中で帰宅した。人美はその後、異変の起こった夜に破けてしまった本を買い直そうと、葉山町で一番大きな本屋へと出かけた。

人美とのコンタクトの機会をうかがっていた沢木のもとに、渡辺から人美は本屋に一人でいるとの連絡が入った。彼は偶然を装って接触すべく、愛車のハイラックスに乗ってその本屋へと向かった。

沢木が本屋の隣にある広い駐車場に到着すると、黒いスカイラインがヘッドライトを点滅させた。沢木は渡辺たちから離れたところにハイラックスを止め、彼らに軽く手を上げると本屋の中に入り、店内を見回した。人美は専門書が並ぶ棚の前で立ち読みをしていた。

沢木は彼女に近づいた。

「やあ」

「あっ! 沢木さん」

「こんにちは」

「こんにちは」

にこっとする二人。人美は見ていた本を棚に戻した―それはサイ・パワーの本。

「どうやら最近は超能力に凝っているようだね」

「ええ、ちょっと……」

口ごもる人美を見て取った沢木は切り出した。

「ねえ、もう用は済んだの? よかったら、お茶でも飲んでいかないかい? 海の見える素敵な喫茶店があるんだけど。音楽の話し、またしたいなぁ」

人美は彩香の言葉を思い出した。

〈沢木さんの正体が分かるまでは油断は禁物よ〉

でも、悪い人じゃないよ、絶対

人美は答えた。

「はい、私でよければ」

人美は本を一冊買って沢木とともに店を出た。

「私、自転車なんですけど」

「そう、私は車。でも、後ろに載せられるから大丈夫だよ。ほら、あれ」

人美は沢木の指差した方を見た。

「あの赤い車?」

「そう」

「沢木さんは赤色が好き?」

「んん。そういえば、人美さんの自転車も赤だね」

「ええ、私も赤色が好きなの」

人美は微笑みながら続けた。

「でも、友達は赤は血の色だから、赤色の好きな人は血に飢えてるって言うの」

沢木は鼻で笑い答えた。

「なるほど、ユニークな説だ。でも、少なくとも私は血に飢えてるような危険人物じゃぁないから、安心して」

人美はくすくすと笑った。

沢木が人美の自転車を車の後ろに積み終わると、人美は尋ねた。

「この車って、四輪駆動なんでしょう?」

「んん、そうだよ」

「なんか、沢木さんのイメージと違う気がする」

「そうかなぁ」

「ええ。だって、この車はワイルドなイメージだもの」

沢木はとぼけた口調で答えた。

「んーん、そう言われてみるとそうかも知れない。私は、ワイルドって感じじゃないからねー」

人美はまたくすくすと笑った。

「でも、私はこういう車が好きなんだ。私の父は自動車修理工場をやっていてね、小さいころから車のメカには凄く興味があったんだ。まあ、それが講じて技術者になったんだけど。普通の車よりも、メカメカっとした車がいいんだ。だから、使いもしないのに電動ウインチとか補助ランプとか、エンジンも少しだけいじってるんだ」

「じゃあ、ずっと技術者になろうと思ってたんですか?」

「そう。ロボット・アニメなんかにもかなり夢中になってね。ああいう巨大ロボットや飛行機とか、いつか自分で造るんだって思ってたよ」

「へえー。じゃあ、子供のころからの夢をかなり実現したんですね」

「んん」と沢木は答え、助手席のドアを開けて「さあ、どうぞ」と言った。

沢木の案内した喫茶店は、彼の言葉どおりの素敵な店だった。それは古い西洋風のたたずまいの大きな家をそのまま店として用い、店内もアンティークな雰囲気で一杯だった。そして、ベランダ越しの大きなガラス窓の向こうには、葉山の青い海を望むことができた。二人はそのベランダ越しの席に座り、沢木はアイスティーを、人美はアイスココアと沢木お勧めのチーズケーキを注文した。

「そういえば、さっき買った本はなんだい?」

沢木が尋ねた。

「不思議の国のアリスの絵本です。絵が素敵で気に入ってるんです」

「んーん、そういうお話が好きなのかい?」

「ええ。でも、この本を買うきっかけは夢を見たからなんです」

「へえー、どんな?」

「“イルカの国の人美”です」

沢木はふふっと笑った後に言った。

「それはまた楽しそうな夢だね」

人美はにこやかに「ええ」と答えると、身ぶり手ぶりを交えながら“イルカの国の人美”を話して聞かせた。

「なるほど。それで“イルカの国の人美”なのか」

「ええ。私、この夢を見る前からイルカやシャチに興味を持ってたので、何だかとっても嬉しくて。でも、こんなお話の本はないから、それで不思議の国のアリスを買ったんです」

「そうか。人美さんは水性哺乳類に興味があるんだ。じゃあ、クジラなんかも」

「んーん、クジラは嫌なの」

「どうして?」

「だって、怖いんですもの」

「そうかな」

「そうですよ。だって、クジラって顔にふじつぼを付けたりしててちょっと不気味だわ」 沢木は笑いながらタバコに火をつけ言った。

「んー、つまりルックスの問題なわけね」

「ええ」

「じゃあ、イルカを見に行ったりしてるの?」

「ええ、この辺にイルカなんているんですか?」

「んん、いるよ。さすがに葉山の海には泳いでないけど、油壷マリンパークにはいるよ」「ああ、そうか。私バカみたい、全然気がつかなかった」

「見に行ってみるかい?」

「今から? いいんですか?」

「言ったろう、私は夏休み中で暇だって」

「じゃあ、行きましょう」

「よし、ケーキを食べたら出発しよう。たしか、イルカとアシカのショーをやってるはずだから」

油壷マリンパークは、三浦半島南部の相模湾側にある、世界最大規模の回遊水槽を有する水族館であり、およそ三〇〇種、六〇〇〇尾の生き物を見ることができる。このマリンパークの最大の呼び物は、〈ファンタジアム〉と呼ばれる屋内劇場で行われるイルカとアシカのショーであり、春、夏、秋、クリスマス、正月毎に出し物を替え人気を呼んでいる。

午後二時ごろにマリンパークの着いた沢木と人美は、パンプレットでショーの時間を確認すると、まずは〈魚の国〉と名づけられた生態水族館に入り、続いて屋外に設けられた〈アシカ島〉や〈ペンギン島〉を見て回った。

人美はペンギンを見ながら沢木に尋ねた。

「沢木さんはアメリカに留学してたんでしょう。アメリカって、どんな国なのかしら?」「そうかぁ、人美さんは来年アメリカに行くんだったね」

「ええ」

「そうだね。私が思うに、歴史に飢えた国かな」

「歴史に飢えた国? どういう意味ですか」

「アメリカっていう国は、建国からたった二百年しかたっていない新しい国でしょう。だから、アメリカ人は歴史―言い替えれば、自分たちの歩んで来た足跡をとても大事にするんだ。そして、それと同時に新しい歴史を造ることにも非常に熱心なんだ。今のアメリカは、財政赤字と貿易赤字、いわゆる双子の赤字っていうのを抱えていて、台所は火の車なんだ。ところが、一方では宇宙開発とか、膨大な資金を必要とする国家プロジェクトを推進している。これは一体何なんだろう? と私は考えたんだ。つまり、彼らは新しいものを創造したいんじゃないか、文化を築き、歴史を造りたいと。映画や音楽、そうしたエンターテイメントが盛んなのも、優秀な教育機関が数多く存在するのも、そうした欲が出発点のように思うんだ」

「んーん。沢木さんって、やっぱりものの見方が違うんですね」

「これはあくまで私の主観だから、何より自分の目で見て来るのが一番さ。人美さんの見たアメリカがどんな国か、いつか聞かせて欲しいなぁ」

こうした会話の後、二人はショーの開演時間が近づいた〈ファンタジアム〉へと移動した。

〈ファンタジアム〉で行われるショーは、“イルカとアシカ”という冠がついてはいても、主に“芸”を披露するのはアシカであり、イルカは時折“ジャンプ”をするくらいなのである。しかし、それだけでもイルカには十分な存在観があった。そして、人美が驚きを感じた瞬間は、『森の熊さん』を歌うイルカの芸を見た時、すなわち“知性”を感じた時だった。

三十分に渡るショーの間中、人美は熱心に、また、感激を持って鑑賞を続け、その間一度だけ沢木に話しかけた―彼のシャツの袖を引っ張りながら「ねえ、あれ見て」と。それは、一頭のアシカがオルガンを演奏している時だった。

アシカが弾けるように大きくした鍵盤―というよりスイッチだが―を、調教師の女性の指揮棒による合図で、アシカは指示された鍵盤を顎で弾く。だが、この時のアシカは―調子が悪かったのか、それともこれが実力なのかは分からぬが―一度に二つの鍵盤を弾いてしまったり、弾く鍵盤を間違えたりしてしまった。この時、調教師の若い女性はアシカの方に顔を近づけて、にこやかな愛情に満ちた表情でアシカに何かをつぶやいた―おそらくは、「だめよ、間違えちゃ」に類する言葉だろう。

人美が何を感じ取って「ねえ」と話しかけたのか沢木には分からなかったが、そうした光景に注目する人美という少女が、感性の豊かな―そう、“アリス”のような少女に彼には思えた。

ショーを見終わった後、二人は〈イルカのプール〉へと場所を移した。直径十メートル、深さ三メートルくらいのそのプールには、二頭のイルカが泳いでいた。二人はそのプールを囲む手摺りに肘を突きながら話し合っていた。

人美は言った。

「沢木さんといると何だか不思議」

「なぜ?」

「だって、ずっと以前から知り合いだったような気がするんですもの」

「そう、実は私もそんな気がするんだ」

「本当?」

「ああ。人美さんは、“袖振り合うも多生の縁”っていう言葉の“たしょう”って、どういう字を書くか知ってる?」

人美はしばし考えた後に答えた。

「多い少ない、かなぁ?」

「んーん、多く生まれるって書くんだよ。この言葉は仏教に由来する、つまり、輪廻転生の考え方からきてる言葉なんだ」

「へえぇー」

「私は輪廻転生を信じてはいないけど、人との出会いが時としてこうした言葉で語られるのは、それだけ、不思議な要素があるということだと思うんだ。運命的だったり、宿命的だったりね」

「沢木さんは、そういうことを私に感じる?」

沢木はにこやかな表情で言った。

「少なくとも、君は私の新しい友人だ」

嬉しい言葉だった。人美は小さな笑みを返すと、照れたようにうつむき、そして、イルカに視線を戻して言った。

「不思議なことって多いですよね。例えば、このイルカだってそう」

「どうしてだい?」

「だって、音波を使って障害物を見つけたり、餌を獲ったり、仲間と交信したりするでしょう。それって、超能力みたい」

「それで超能力に興味があるの?」

「ええ、それもあるんだけど…… どうしてだろう? そんな力を持ってるなんて」

「きっと、生きるために必要だからじゃないかなぁ」

「生きるため?」

「んん。私は思うんだけど、生き物っていうのは生きて行くために進化をしてきた。そして、その過程で必要な力を身に着けてきた。無駄なものって、生き物の持つ機能にはないんだよ」

無駄なものはない、かぁ?

「だからイルカも音波を使えるんだろうし、もしかしたら、人間だって今はない力を身に着けるかも知れない。あるいは、既に持っている人もいるのかも知れない」

そうよ、私にはあるもの

人美は尋ねた。

「じゃあ、もしも超能力を持ってる、っていう人がいたら、沢木さんは信じる」

「私は技術者だからね、確たる根拠もなしに信じる信じないを口にしたくはない。でも、今はあるような気がするんだ」

「どうして?」

「どうしてかなぁ?」

沢木がその先を答えようとした時、一頭のいたずら好きのイルカが、胸びれで水面をバシャンと叩いた。人美は素早くよけたが、沢木は水を頭から浴びた。けらけらと笑う人美。沢木は深い溜め息とともに笑みを浮かべ、一言つぶやいた。

「なんてざまだ」

こうして二人のイルカ見物は終わった。沢木は人美を送るべく白石邸に向けて車を走らせた。道中、人美は疲れたのか、すやすやと眠ってしまった。その寝顔を横目で何度となく見た沢木は、この娘の力の解明など試みないほうがよいのかも知れない、そっとしておいてあげたほうがよいのかも知れない、そんなことを思うのであった。

時刻が午後六時近くになったころ、彼らは白石邸に到着した。沢木はガレージにハイラックスを入れ、人美の自転車を下ろし、そして、助手席の窓ガラスをトントンと叩いて眠れる少女を起こした。まだ半分寝ている人美は車を降りると、しばしぼうっとした後に今日の礼を沢木に言った。その何ともいえぬ愛らしさに、彼は笑みを返した。

続く…

2010年3月16日火曜日

小説『エクスプロラトリー ビヘイビア』(41)

沢木と人美が出会ったこの日の三日前、彩香は退院し、静養という名目で部屋にずっとこもっていた。しかし、これは予備校の夏季講習をサボるための口実であり、彼女の身体はすっかり健康体に戻っていた。そして、今日二十三日は、彩香の退院を祝って白石家での食事会が行われることになっていた。

午後五時半、彩香は白石会長が差し向けた迎えの車―白石のベンツを家政婦の橋爪が運転した―に乗り、白石邸に到着した。

彩香は人美の部屋に入るなり、「ねえねえ、見せて、見せて」とせがんだ。彼女が言っているのは人美のサイ・パワーのことである。

人美は覚醒した次の日に彩香の病室を訪れ、自分に隠された力があることを告げた。その時彩香は「見せて」とせがんだが、コントロールする自信がないからと断ったのだ。

人美は言った。

「いまだにうまくコントロールできないの。今日も午前中に少し練習したんだけど、花瓶を割っちゃって」

「んー、取り敢えず家の中では止めたほうがいいかも」

「そうみたい。でも、簡単なことならうまくいくと思うから」

「本当?」

「うん、多分」

人美はコーラの空き缶を手のひらの上に載せ、そしてイメージした―缶がつぶれるところを。緊張の眼差しで見つめる彩香の目の前で、缶はくしゃくしゃに丸まってしまった。「すごーいっ! 人美」

「このくらいのことならできるんだ。でも、大きなものを動かそうとするとだめなの。花瓶はベットを動かそうとした時に割っちゃったから」

彩香はびっりくした顔のままで言った。

「まあ、人美結構大胆ね。きっとベットじゃ大き過ぎて、必要以上に力が入っちゃうんじゃない。やっぱり、徐々にステップアップしていかなくちゃ」

「そうね」

「でもでも、信じられない。超能力があるなんて、しかも、人美にあるなんて」

彩香の喜びようとは裏腹に、人美は深刻な顔になって言った。

「彩香、私こんな力欲しくないよ」

「何もったいないこと言ってるのよ」

「だって……」

「持っちゃったんだから仕方がないじゃない。もっと前向きに、うまくその力と付き合っていくしかないわ。練習すれば、きっと思いどおりに使えるようになるだろうし、この前みたいに暴走することもなくなるよ」

「そうゆうものかしら?」

「そうよ。人美、あなたはその能力を活かして、あなたにしかできないことをしなくちゃいけないのよ」

人美は首をかしげながら尋ねた。

「例えば、どんなこと?」

彩香は束の間考え込み、「そうだ!」と手を叩いて続けた。

「人美、あなたはセーラームーンになるのよ」

人美は溜め息を一つ漏らした後に言った。

「また、彩香。そんな突飛なことを」

「いいじゃない。愛と正義のために、その力を駆使して闘うのよ」

「一体誰と闘うの? 第一、私たちの高校の制服は、セーラー服じゃないわ」

「んん、もう、じれったいわね。そんな細かいシチュエーションはどうでもいいのよ。心構えの問題ね。要は、悩んでいたって何も解決しないってことよ。ハッピーエンドを迎えるためには、自分自身で道を切り開いていかなくちゃ。苦難に立ち向かう物語の主人公たちは、みんなそうしているのよ」

「そうね、彩香の言うとおりだわ。とにかく、前向きに、ね」

彩香は納得の表情とともに首を縦に振った。と、人美が切り出した。

「そうそう、今日沢木さんに会ったの」

彩香はまたびっくりした顔で叫んだ。

「ひえぇー! もう、そんな大事なことは先に言わなくっちゃ」

「だって、彩香がセーラームーンとか言うから」

「で、何でなの。会いに行ったの?」

「んーん、偶然。自転車で散歩してたらピアノの音がして、誰が弾いてるんだろう、と思って探したら沢木さんだったの」

「凄いわ、運命の歯車はどんどん回ってる」

「でもね、沢木さんは私のこと、白石のおじさまからここにいるって程度にしか聞いてないって」

「そうかぁ。で、どんな人だった?」

「思ったとおりの人だよ。優しくて、ピアノが上手で」

「話しは? どんなこと話したの?」

「ピアノのこととか、音楽のこと」

「それだけ」

「だって、私の夢に出てきたの、なんて言えないでしょう」

「んー、それはそうだけど」

「でも、超能力ってあると思うって聞いたら、あると思うって答えたわ」

彩香はいぶかりながら言った。

「怪しいわね、沢木さん」

「どうして?」

「だって、得てして科学者とか技術者っていうのは、そういうものを否定するものよ。あると思うだなんて、んー、怪しいわ」

「そうかなぁ、私はあるって言ってくれて嬉しかったけど」

「まあ、とにかく沢木さんの正体が分かるまでは油断は禁物よ」

「んん、心得とくわ」

「ところで、会長やおばさんはなんて?」

「何も聞かないわ。きっと、気を使ってくれてるんだと思う」

「そう。じゃあ、超能力のことも……」

「うん、話してない」

「そっかぁ。まあ、しばらくは二人だけの秘密にしておいたほうがいいね」

「うん」

「とにかく、問題は沢木さんよ」

鋭い表情でそう言った彩香を見ながら人美は思った。

ああ、また彩香一人の世界に…… 楽しい人

里中は、SOP本部の捜査官居室に置かれた自分の机に座り、一枚の写真をじっと見つめながら考えていた。そこへ―

「里中さーん」

甘い声音で里中の名を呼んだのは、SOPのエース、星恵里だった。

一七〇センチの身長とスレンダーな体格、ポニーテールに結んだ髪を持つ彼女は、幼いころからずっと警察官を目指してきた。それというのも、彼女の父は警視総監章を表彰されたこともある優秀な警察官であり、その影響をずっと受けてきたためである。

そんな彼女の、今日の“エース”たる射撃の腕前は、警察大学校在学中に既に開花していた。それゆえ、射撃のオリンピック強化選手に、との話しもあったのだが、彼女はそれを拒み、刑事になることを目指した―父のように。

外勤警察官を一年務めた後、彼女はSOP入隊を志願したが、“SOPは女の来るところではない”との保守的な思想と、隊員の身体的資格条件―身長一七五センチ以上―とに道を阻まれ、それは実現しそうもない願いに思われた。しかし、これを聞き及んだ当時のSOP総括委員会のメンバー数名は、陳腐な政治的判断―SOPに女性隊員を誕生させることで、警察機構並びにSOPのリベラル性をアピールする―のもと、彼女の入隊を許可したのだった。こうして、SOP初の女性隊員は誕生した。

半年間に渡る厳しい訓練をへた後、彼女はSOP第一セクション第五小隊に配属された―それは、渡辺が辞職した二か月後、一九九二年の十二月のことだった。高度な射撃技術と敏捷な動き、不測の事態に柔軟かつ冷静に対応できる彼女の働きは目覚ましく、三か月後にはディフェンスマン、さらに二か月後にはポイントマンに抜擢され、それは正に飛ぶ鳥を落とす勢いだった。そして、いつしか彼女は“エース”と呼ばれるまでに成長していた。

里中は尋ねた。

「あれ、恵里さん。川崎はもういいの?」

「へへ」

「なーに、変な笑い方して」

星は目を輝かせて言った。

「私、今日から第三小隊で仕事することになったの」

里中は髪の毛を掻き上げながら言った。

「あーあ、かわいそうに。君も国家権力の先兵にされてしまったんだね」

「何よ、その言い方。せっかく栄光の第三小隊の一員になったっていうのに、もっと感激の言葉はないの?」

「ないねー」

「憎い人」

「全く本部長は何を考えているのやら。第三小隊ばかり強化してどうするんだろう?」

「約束したのよ、本部長と。第六小隊のお守りが終わったら第三小隊に、ってね」

「へー。でも、16部隊が他の小隊並になったとは思えないけど……」

「まあ、そうだけど。でも、私は念願かなって嬉しいわ。何せ、SOPが市民から高い信頼を得ているのも、第三小隊の功績のおかげですもの」

「でも、13部隊だって、勝ってばかりじゃないよ、へまだってしてる。もっとも、僕にも責任の一端はあるけど」

「ごめんなさい、気にしてるの?」

「いやぁ、渡辺さんほどではないよ」

「渡辺さんって、初代の第三小隊長ね」

「んん」

「SOPを辞めてどうしてるのかしら?」

「相模重工にいるよ」

「相模? へー、随分変わったところにいったのね」

「まあ、今でも似たようなことしてるみたいだけどね。でぇ、何班の所属?」

「第一班よ」

「ポジションは?」

「もちろん、ポイントマンよ」

「そう、じゃあ、訓練バッチリやっといてね」

「どういう意味、皮肉?」

「いや。いずれ鮫島と戦うことになると思ってね」

「望むところだわ」

「相変わらず勇ましいね」

「だって、私は闘うために生まれてきた女ですもの。でも、里中さんの言葉は戒めとして肝に銘じておくわ」

「そりゃ、結構」

「それで、鮫島の捜査は進んでるの?」

「まあ、ぼちぼちってとこかな」

里中は再び写真に目を移した。

「何の写真?」

「経団連の新年会でのひとコマさ。この真ん中の白髭のじじいは田宮総吉と言って、田宮石油の会長だ。そして、隣の長身の男が秘書の橋本浩一。前から臭いとにらんでいるんだが、なかなか尻尾を出さなくてね。でも、僕の直感に間違えなければ、鮫島を陰で操ってるのはこいつらさ」

「つまり、〈民の証〉のメンバーってこと」

「そうかも知れない」

ここで里中は写真を机の引き出しにしまい、満面の笑みを浮かべてこう言った。

「ねえねえ恵里さん。今夜、食事でも、どうかなぁ」

星は愛くるしい笑顔を横に振りながら答えた。

「いーや。今夜は夜間戦闘訓練があるんだもん」

「はーあ。好きだねー、お仕事」

「もちろん。それから里中さん」

「なーに」

「名前で呼ぶのは、やめてね」

続く…

午後五時半、彩香は白石会長が差し向けた迎えの車―白石のベンツを家政婦の橋爪が運転した―に乗り、白石邸に到着した。

彩香は人美の部屋に入るなり、「ねえねえ、見せて、見せて」とせがんだ。彼女が言っているのは人美のサイ・パワーのことである。

人美は覚醒した次の日に彩香の病室を訪れ、自分に隠された力があることを告げた。その時彩香は「見せて」とせがんだが、コントロールする自信がないからと断ったのだ。

人美は言った。

「いまだにうまくコントロールできないの。今日も午前中に少し練習したんだけど、花瓶を割っちゃって」

「んー、取り敢えず家の中では止めたほうがいいかも」

「そうみたい。でも、簡単なことならうまくいくと思うから」

「本当?」

「うん、多分」

人美はコーラの空き缶を手のひらの上に載せ、そしてイメージした―缶がつぶれるところを。緊張の眼差しで見つめる彩香の目の前で、缶はくしゃくしゃに丸まってしまった。「すごーいっ! 人美」

「このくらいのことならできるんだ。でも、大きなものを動かそうとするとだめなの。花瓶はベットを動かそうとした時に割っちゃったから」

彩香はびっりくした顔のままで言った。

「まあ、人美結構大胆ね。きっとベットじゃ大き過ぎて、必要以上に力が入っちゃうんじゃない。やっぱり、徐々にステップアップしていかなくちゃ」

「そうね」

「でもでも、信じられない。超能力があるなんて、しかも、人美にあるなんて」

彩香の喜びようとは裏腹に、人美は深刻な顔になって言った。

「彩香、私こんな力欲しくないよ」

「何もったいないこと言ってるのよ」

「だって……」

「持っちゃったんだから仕方がないじゃない。もっと前向きに、うまくその力と付き合っていくしかないわ。練習すれば、きっと思いどおりに使えるようになるだろうし、この前みたいに暴走することもなくなるよ」

「そうゆうものかしら?」

「そうよ。人美、あなたはその能力を活かして、あなたにしかできないことをしなくちゃいけないのよ」

人美は首をかしげながら尋ねた。

「例えば、どんなこと?」

彩香は束の間考え込み、「そうだ!」と手を叩いて続けた。

「人美、あなたはセーラームーンになるのよ」

人美は溜め息を一つ漏らした後に言った。

「また、彩香。そんな突飛なことを」

「いいじゃない。愛と正義のために、その力を駆使して闘うのよ」

「一体誰と闘うの? 第一、私たちの高校の制服は、セーラー服じゃないわ」

「んん、もう、じれったいわね。そんな細かいシチュエーションはどうでもいいのよ。心構えの問題ね。要は、悩んでいたって何も解決しないってことよ。ハッピーエンドを迎えるためには、自分自身で道を切り開いていかなくちゃ。苦難に立ち向かう物語の主人公たちは、みんなそうしているのよ」

「そうね、彩香の言うとおりだわ。とにかく、前向きに、ね」

彩香は納得の表情とともに首を縦に振った。と、人美が切り出した。

「そうそう、今日沢木さんに会ったの」

彩香はまたびっくりした顔で叫んだ。

「ひえぇー! もう、そんな大事なことは先に言わなくっちゃ」

「だって、彩香がセーラームーンとか言うから」

「で、何でなの。会いに行ったの?」

「んーん、偶然。自転車で散歩してたらピアノの音がして、誰が弾いてるんだろう、と思って探したら沢木さんだったの」

「凄いわ、運命の歯車はどんどん回ってる」

「でもね、沢木さんは私のこと、白石のおじさまからここにいるって程度にしか聞いてないって」

「そうかぁ。で、どんな人だった?」

「思ったとおりの人だよ。優しくて、ピアノが上手で」

「話しは? どんなこと話したの?」

「ピアノのこととか、音楽のこと」

「それだけ」

「だって、私の夢に出てきたの、なんて言えないでしょう」

「んー、それはそうだけど」

「でも、超能力ってあると思うって聞いたら、あると思うって答えたわ」

彩香はいぶかりながら言った。

「怪しいわね、沢木さん」

「どうして?」

「だって、得てして科学者とか技術者っていうのは、そういうものを否定するものよ。あると思うだなんて、んー、怪しいわ」

「そうかなぁ、私はあるって言ってくれて嬉しかったけど」

「まあ、とにかく沢木さんの正体が分かるまでは油断は禁物よ」

「んん、心得とくわ」

「ところで、会長やおばさんはなんて?」

「何も聞かないわ。きっと、気を使ってくれてるんだと思う」

「そう。じゃあ、超能力のことも……」

「うん、話してない」

「そっかぁ。まあ、しばらくは二人だけの秘密にしておいたほうがいいね」

「うん」

「とにかく、問題は沢木さんよ」

鋭い表情でそう言った彩香を見ながら人美は思った。

ああ、また彩香一人の世界に…… 楽しい人

里中は、SOP本部の捜査官居室に置かれた自分の机に座り、一枚の写真をじっと見つめながら考えていた。そこへ―

「里中さーん」

甘い声音で里中の名を呼んだのは、SOPのエース、星恵里だった。

一七〇センチの身長とスレンダーな体格、ポニーテールに結んだ髪を持つ彼女は、幼いころからずっと警察官を目指してきた。それというのも、彼女の父は警視総監章を表彰されたこともある優秀な警察官であり、その影響をずっと受けてきたためである。

そんな彼女の、今日の“エース”たる射撃の腕前は、警察大学校在学中に既に開花していた。それゆえ、射撃のオリンピック強化選手に、との話しもあったのだが、彼女はそれを拒み、刑事になることを目指した―父のように。

外勤警察官を一年務めた後、彼女はSOP入隊を志願したが、“SOPは女の来るところではない”との保守的な思想と、隊員の身体的資格条件―身長一七五センチ以上―とに道を阻まれ、それは実現しそうもない願いに思われた。しかし、これを聞き及んだ当時のSOP総括委員会のメンバー数名は、陳腐な政治的判断―SOPに女性隊員を誕生させることで、警察機構並びにSOPのリベラル性をアピールする―のもと、彼女の入隊を許可したのだった。こうして、SOP初の女性隊員は誕生した。

半年間に渡る厳しい訓練をへた後、彼女はSOP第一セクション第五小隊に配属された―それは、渡辺が辞職した二か月後、一九九二年の十二月のことだった。高度な射撃技術と敏捷な動き、不測の事態に柔軟かつ冷静に対応できる彼女の働きは目覚ましく、三か月後にはディフェンスマン、さらに二か月後にはポイントマンに抜擢され、それは正に飛ぶ鳥を落とす勢いだった。そして、いつしか彼女は“エース”と呼ばれるまでに成長していた。

里中は尋ねた。

「あれ、恵里さん。川崎はもういいの?」

「へへ」

「なーに、変な笑い方して」

星は目を輝かせて言った。

「私、今日から第三小隊で仕事することになったの」

里中は髪の毛を掻き上げながら言った。

「あーあ、かわいそうに。君も国家権力の先兵にされてしまったんだね」

「何よ、その言い方。せっかく栄光の第三小隊の一員になったっていうのに、もっと感激の言葉はないの?」

「ないねー」

「憎い人」

「全く本部長は何を考えているのやら。第三小隊ばかり強化してどうするんだろう?」

「約束したのよ、本部長と。第六小隊のお守りが終わったら第三小隊に、ってね」

「へー。でも、16部隊が他の小隊並になったとは思えないけど……」

「まあ、そうだけど。でも、私は念願かなって嬉しいわ。何せ、SOPが市民から高い信頼を得ているのも、第三小隊の功績のおかげですもの」

「でも、13部隊だって、勝ってばかりじゃないよ、へまだってしてる。もっとも、僕にも責任の一端はあるけど」

「ごめんなさい、気にしてるの?」

「いやぁ、渡辺さんほどではないよ」

「渡辺さんって、初代の第三小隊長ね」

「んん」

「SOPを辞めてどうしてるのかしら?」

「相模重工にいるよ」

「相模? へー、随分変わったところにいったのね」

「まあ、今でも似たようなことしてるみたいだけどね。でぇ、何班の所属?」

「第一班よ」

「ポジションは?」

「もちろん、ポイントマンよ」

「そう、じゃあ、訓練バッチリやっといてね」

「どういう意味、皮肉?」

「いや。いずれ鮫島と戦うことになると思ってね」

「望むところだわ」

「相変わらず勇ましいね」

「だって、私は闘うために生まれてきた女ですもの。でも、里中さんの言葉は戒めとして肝に銘じておくわ」

「そりゃ、結構」

「それで、鮫島の捜査は進んでるの?」

「まあ、ぼちぼちってとこかな」

里中は再び写真に目を移した。

「何の写真?」

「経団連の新年会でのひとコマさ。この真ん中の白髭のじじいは田宮総吉と言って、田宮石油の会長だ。そして、隣の長身の男が秘書の橋本浩一。前から臭いとにらんでいるんだが、なかなか尻尾を出さなくてね。でも、僕の直感に間違えなければ、鮫島を陰で操ってるのはこいつらさ」

「つまり、〈民の証〉のメンバーってこと」

「そうかも知れない」

ここで里中は写真を机の引き出しにしまい、満面の笑みを浮かべてこう言った。

「ねえねえ恵里さん。今夜、食事でも、どうかなぁ」

星は愛くるしい笑顔を横に振りながら答えた。

「いーや。今夜は夜間戦闘訓練があるんだもん」

「はーあ。好きだねー、お仕事」

「もちろん。それから里中さん」

「なーに」

「名前で呼ぶのは、やめてね」

続く…

2010年3月13日土曜日

Twitter 数日のまとめ

- 人間というのは、本質的には論理性や合理性を求めない生き物なのではないか? そもそも、なぜ、それらが必要なのか? そんなことを昨日から考え中… posted at 07:41:07

- なぜ論理や合理性が必要なのか? そんなことを考えていると、そもそも人類はなぜこんなに大きな脳を持っているのか? という疑問にたどりついた。生きるため? 勉強してみよう… http://bit.ly/dwcHGX posted at 09:12:55

- 情緒に対して論理が勝てないとしたとき、何を持って情緒に対峙すれば良いだろうか? posted at 00:22:52

- 好きなものは好き。つまり理屈抜き。ならば相手の好きなものを理解して、共感を得る。こういうことかなぁ? posted at 01:23:56

- おそらく人類の系譜は、体を変化させることよりも、脳を大きくすることで、言葉を使い、道具を使うことの方が環境変化に対して効率的であるとして、進化の方向を決めたのだろう。 posted at 23:04:40

- しかし、今や通常の環境において、人類が生命の危機に相対する事が少なくなると、脳を進化させる手段は、いわゆる学問を学ぶことしかないかもしれない。 posted at 23:07:47

- そんな中で学ぶことをしなくなったとしたら、いつしか人類の脳は相対的に退化しているのかもしれない。 posted at 23:08:53

- 少子高齢化が進み、若い脳が減少するということは、国家という単位において、脳の退化を示すことかもしれない… posted at 23:30:49

2010年3月12日金曜日

小説『エクスプロラトリー ビヘイビア』(40)

第四章 リアクション・フォーメーション―Reaction Formation

タバコの煙がこもる薄暗い地下室の中で、二人の男はバーボンを飲みながら話しをしていた。

「鮫島、お前にしてはやけにのんびりしてるじゃないか?」

「当たり前だろう。あの野郎がかぎ回っている以上、ことは慎重に運ばないとな」

「あの野郎? 里中のことか?」

「そうだ」

「だったら、いっそのこと殺っちまえばいいだろう。そうすりゃ、俺も枕を高くして寝られる」

「それはだめだ」

「どうして?」

鮫島はにやりと笑い、バーボンを飲んだ後に言った。

「つまり、男の美学さ」

「美学?」

「まあ、あんたには分からんさ」

鮫島と話しをしている男は橋本浩一といい、表向きは石油会社会長の秘書でとおっている。しかし、その裏の顔は〈民の証〉のテロ実践の指揮者であり、鮫島を始めとするテロリストや暴力団などを指揮し、これまで多くのテロを実行してきた人物である。

橋本は言った。

「まあ、何でもいいが、船の都合があることを忘れないでくれ、出国が面倒になるからな―でぇ、次の計画はもう決まってるのか?」

「ああ、獲物は決まってる」

「何だ」

「その前に、兵隊を集めてくれ。CQBの得意な奴を三人」

「分かった、すぐに手配しよう。それで、獲物は何なんだ」

鮫島は再びにやりとして言った。

「沢木聡さ、相模重工の」

人美が覚醒してから六日後の八月二十三日、水曜日、午後二時ごろ、この日退院した沢木は自宅に戻り、入院中に溜まった仕事の整理―それは書類に捺印したり、郵便物を整理したりなど、多くは雑務の類だった―をしていた。しかし、頭の中は人美のことで一杯で、一刻も早く次なる策を講じなければ、と思索を繰り返していた。

そんな中、彼は気分転換をしようとピアノを弾き始めた。

ふらふらと行く当てもなく、マウンテン・バイクで散歩をしていた人美は、ピアノの音色を聞きつけた。

オネスティだ

それは沢木の奏でるビリー・ジョエルだった。

誰が弾いてるんだろう? うまいなぁー、それにいい音

人美はピアノの音色に呼び寄せられるかのように、音の源を目指してペダルを漕いだ。 沢木は曲を弾き終えるとタバコに火をつけ、小さな庭を見渡せるテラスに立った。口から吐き出された煙を目で追うと、視界の下のほうに人影が見えた。彼はそこに目を移す。ピンク色のリボンが巻かれた麦藁帽子、襟の大きな白とブルーのストライプのシャツ―

人美だっ!

人美は庭の垣根越しに沢木を見つめていた。

沢木さんだっ!

見つめ合う二人―それは長い長い時間だった。

沢木はやっと口を動かすことができた。

「やあ」

はっとする人美。

「あっ! あ…… すみません、のぞいたりして」

沢木はサンダルを履き庭に下り、人美に歩み寄り始めた。近づくにつれはっきりと見て取れる人美の姿は、愛らしい、どこか大人びたところもある少女にしか見えなかった。

彼は知らないふりをして言った。

「私に何か?」

「いっ、いえ。ただ、ピアノの音はどこからするんだろうと思って」

「ピアノを弾くのかい?」

「ええ、少し」

「そう。よかったら弾いてみない? スタインウェイだよ」

「ええっ! 凄いピアノをお持ちなんですね」

沢木は微笑みながら言った。

「私にはもったいないけどね」

「そんなぁ、とってもお上手ですよ」

「ありがとう。ところで、私は沢木聡。君は?」

「見山人美です」

沢木は芝居を続けながら―

「見山人美さん? どこかで聞いたことがあるなぁ…… ああ、もしかして、白石さんの家に来た人かい?」

「ええ、そうです」

人美も芝居をしながら―

「白石のおじさまをご存じなんですか?」

「んん、よく知ってるよ。何せ、私は相模重工の社員だから―君のことも聞いたことがあるよ」

「そうだったんだ」

人美はにっこりと微笑んだ。

「見山さん」

「人美でいいです。みんな名前で呼ぶから」

「そう。じゃあ、人美さん。よかったら家のピアノを弾いてごらんよ。白石さんちにあるのよりずっといいよ」

実物の沢木は人美のイメージどおりの人だったが、近づくのが怖いような気もした。しかし、彼への好奇心と、ピアノを愛する者なら誰もが憧れるであろうスタインウェイへの誘いに心を動かされた。

「いいんですか? おじゃましても」

「どうぞ」

「あっー! 家の中に入っちゃいましたよ!」

「いちいちでかい声を出すな!」

渡辺は思った。

不思議だなぁ…… 運命、だろうか?

渡辺と進藤は、今日も人美を見守っていた。

沢木の住む家は、小さな庭付きの平家で、かなり“がた”のきている家だった。この家は相模重工総務部が、彼を迎えるために“取り敢えず”用意したものだったが、彼はこれを気に入り、帰国以来ずっと居をここに構えている。

人美はピアノの前にたどり着くまでに、いくつかのことに注意を引かれた。一つは玄関の靴―男性用の靴しかなく、彼女は、独身なんだぁ、と思った。もう一つは、スタインウェイの置かれた居間にある本棚で、その蔵書の数は人美のそれを遥かにしのぐものであり、また、その本棚にはロボットや飛行機、スペースシャトルなどの模型がいくつか並べられていた。

スタインウェイの前に立った人美は、鍵盤を人差し指で軽く押してみた。途端に顔がほころぶ―感激の瞬間。

「すごーいっ! 今まで触ったピアノと全然ちがーう!」

沢木は人美の麦藁帽子を預かると、「弾いてご覧よ。音もいいよ」と言って微笑んだ。 人美はピアノの前の椅子に腰掛け、何を弾こうかと考えた。

沢木さんのイメージは?

「冷たいものでも入れようか? 麦茶でいいかい?」

「すみません、お構いなく」

沢木は居間から続く台所へと進み、冷蔵庫の扉を開けた。その時、人美の演奏は始まった。

悲愴かぁ。いい趣味だ

人美の選択した曲は、ベートーベンのピアノ・ソナタ第八番『悲愴』の第二楽章だった。 沢木はピアノの近くに置かれたコーヒー・テーブルの上に麦茶を置くと、ソファに腰掛けた。そして、曲を奏でる人美の指先を見つめながら、演奏に耳を傾けた。

瞳の奇麗な娘だ。“美しい人”とは、またピッタリの名前をつけたものだ。ピアノも上手だし。この娘が、本当にあの力を持つ少女なんだろうか?

曲が終わると沢木は人美に歩み寄り、ピアノに肘をついて言った。

「少しどころか、私より全然うまいじゃないか」

人美は照れながら答えた。

「そんなぁ、ピアノがいいんですよ」

「謙遜だな。私なんか自己流で、きちんと練習もしてないから、とても人美さんのようには弾けないよ」

「それであれだけ弾けるんなら、逆に立派ですよ」

「そうかなぁ?」

「そうですよ。でも、いいなぁ。私にもこんな素敵なピアノがあったらなぁ」

「よければ、もっと弾いていきなさいよ」

「でも……」

「私は今は夏休み中で暇なんだ。君さえよければ、もっと聞かせてくれないかなぁ。ピアノもうまい人に弾かれたほうが嬉しいだろうし」

人美は二曲披露した。ショパンの『ノクターン第二番』、リストの『愛の夢』―

この後、二人はピアノや音楽のことを語り合う中で、次第に打ち解け合い、互いに心を開いていった。それはまるで、ずっと以前からの友人のような、あるいは兄妹のような、そんな雰囲気さえ感じられるものだった。

人美は帰り際にこんな質問をした。

「技術者である沢木さんに質問なんですけど?」

「なんだい?」

「沢木さんは、超能力ってあると思いますか?」

ドキっとする質問だった。沢木はタバコに火をつけながら答えた。

「あると思うよ」

「本当?」

「んん。きっとあるさ」

人美は嬉しそうな顔をした。

「それじゃ、私帰ります」

「ああ。今日は楽しかったよ、ありがとう」

「いいえ、私こそ」

「またピアノを弾きにおいで」

「はい」

沢木は人美を家の前まで見送りに出た。彼女は自転車に乗って去って行った。そして、角を曲がる時に一度振り返り、沢木に手を振った。彼もそれに答える。

沢木の視界から人美が消えると、彼の横に黒いスカイラインが止まり、中から渡辺が話しかけた。

「偶然、っていうのは奇妙だな」

「そうですね」

「どんな娘だった?」

「んー、名前どおりの娘ですね」

「人美、かぁ」

「ええ」

「で、収穫はあったか?」

「そうですね。会えたことが一番の収穫でしょう」

「なるほど」

スカイラインは人美を追って走り去った。

続く…

タバコの煙がこもる薄暗い地下室の中で、二人の男はバーボンを飲みながら話しをしていた。

「鮫島、お前にしてはやけにのんびりしてるじゃないか?」

「当たり前だろう。あの野郎がかぎ回っている以上、ことは慎重に運ばないとな」

「あの野郎? 里中のことか?」

「そうだ」

「だったら、いっそのこと殺っちまえばいいだろう。そうすりゃ、俺も枕を高くして寝られる」

「それはだめだ」

「どうして?」

鮫島はにやりと笑い、バーボンを飲んだ後に言った。

「つまり、男の美学さ」

「美学?」

「まあ、あんたには分からんさ」

鮫島と話しをしている男は橋本浩一といい、表向きは石油会社会長の秘書でとおっている。しかし、その裏の顔は〈民の証〉のテロ実践の指揮者であり、鮫島を始めとするテロリストや暴力団などを指揮し、これまで多くのテロを実行してきた人物である。

橋本は言った。

「まあ、何でもいいが、船の都合があることを忘れないでくれ、出国が面倒になるからな―でぇ、次の計画はもう決まってるのか?」

「ああ、獲物は決まってる」

「何だ」

「その前に、兵隊を集めてくれ。CQBの得意な奴を三人」

「分かった、すぐに手配しよう。それで、獲物は何なんだ」

鮫島は再びにやりとして言った。

「沢木聡さ、相模重工の」

人美が覚醒してから六日後の八月二十三日、水曜日、午後二時ごろ、この日退院した沢木は自宅に戻り、入院中に溜まった仕事の整理―それは書類に捺印したり、郵便物を整理したりなど、多くは雑務の類だった―をしていた。しかし、頭の中は人美のことで一杯で、一刻も早く次なる策を講じなければ、と思索を繰り返していた。

そんな中、彼は気分転換をしようとピアノを弾き始めた。

ふらふらと行く当てもなく、マウンテン・バイクで散歩をしていた人美は、ピアノの音色を聞きつけた。

オネスティだ

それは沢木の奏でるビリー・ジョエルだった。

誰が弾いてるんだろう? うまいなぁー、それにいい音

人美はピアノの音色に呼び寄せられるかのように、音の源を目指してペダルを漕いだ。 沢木は曲を弾き終えるとタバコに火をつけ、小さな庭を見渡せるテラスに立った。口から吐き出された煙を目で追うと、視界の下のほうに人影が見えた。彼はそこに目を移す。ピンク色のリボンが巻かれた麦藁帽子、襟の大きな白とブルーのストライプのシャツ―

人美だっ!

人美は庭の垣根越しに沢木を見つめていた。

沢木さんだっ!

見つめ合う二人―それは長い長い時間だった。

沢木はやっと口を動かすことができた。

「やあ」

はっとする人美。

「あっ! あ…… すみません、のぞいたりして」

沢木はサンダルを履き庭に下り、人美に歩み寄り始めた。近づくにつれはっきりと見て取れる人美の姿は、愛らしい、どこか大人びたところもある少女にしか見えなかった。

彼は知らないふりをして言った。

「私に何か?」

「いっ、いえ。ただ、ピアノの音はどこからするんだろうと思って」

「ピアノを弾くのかい?」

「ええ、少し」

「そう。よかったら弾いてみない? スタインウェイだよ」

「ええっ! 凄いピアノをお持ちなんですね」

沢木は微笑みながら言った。

「私にはもったいないけどね」

「そんなぁ、とってもお上手ですよ」

「ありがとう。ところで、私は沢木聡。君は?」

「見山人美です」

沢木は芝居を続けながら―

「見山人美さん? どこかで聞いたことがあるなぁ…… ああ、もしかして、白石さんの家に来た人かい?」

「ええ、そうです」

人美も芝居をしながら―

「白石のおじさまをご存じなんですか?」

「んん、よく知ってるよ。何せ、私は相模重工の社員だから―君のことも聞いたことがあるよ」

「そうだったんだ」

人美はにっこりと微笑んだ。

「見山さん」

「人美でいいです。みんな名前で呼ぶから」

「そう。じゃあ、人美さん。よかったら家のピアノを弾いてごらんよ。白石さんちにあるのよりずっといいよ」

実物の沢木は人美のイメージどおりの人だったが、近づくのが怖いような気もした。しかし、彼への好奇心と、ピアノを愛する者なら誰もが憧れるであろうスタインウェイへの誘いに心を動かされた。

「いいんですか? おじゃましても」

「どうぞ」

「あっー! 家の中に入っちゃいましたよ!」

「いちいちでかい声を出すな!」

渡辺は思った。

不思議だなぁ…… 運命、だろうか?

渡辺と進藤は、今日も人美を見守っていた。

沢木の住む家は、小さな庭付きの平家で、かなり“がた”のきている家だった。この家は相模重工総務部が、彼を迎えるために“取り敢えず”用意したものだったが、彼はこれを気に入り、帰国以来ずっと居をここに構えている。

人美はピアノの前にたどり着くまでに、いくつかのことに注意を引かれた。一つは玄関の靴―男性用の靴しかなく、彼女は、独身なんだぁ、と思った。もう一つは、スタインウェイの置かれた居間にある本棚で、その蔵書の数は人美のそれを遥かにしのぐものであり、また、その本棚にはロボットや飛行機、スペースシャトルなどの模型がいくつか並べられていた。

スタインウェイの前に立った人美は、鍵盤を人差し指で軽く押してみた。途端に顔がほころぶ―感激の瞬間。

「すごーいっ! 今まで触ったピアノと全然ちがーう!」

沢木は人美の麦藁帽子を預かると、「弾いてご覧よ。音もいいよ」と言って微笑んだ。 人美はピアノの前の椅子に腰掛け、何を弾こうかと考えた。

沢木さんのイメージは?

「冷たいものでも入れようか? 麦茶でいいかい?」

「すみません、お構いなく」

沢木は居間から続く台所へと進み、冷蔵庫の扉を開けた。その時、人美の演奏は始まった。

悲愴かぁ。いい趣味だ

人美の選択した曲は、ベートーベンのピアノ・ソナタ第八番『悲愴』の第二楽章だった。 沢木はピアノの近くに置かれたコーヒー・テーブルの上に麦茶を置くと、ソファに腰掛けた。そして、曲を奏でる人美の指先を見つめながら、演奏に耳を傾けた。

瞳の奇麗な娘だ。“美しい人”とは、またピッタリの名前をつけたものだ。ピアノも上手だし。この娘が、本当にあの力を持つ少女なんだろうか?

曲が終わると沢木は人美に歩み寄り、ピアノに肘をついて言った。

「少しどころか、私より全然うまいじゃないか」

人美は照れながら答えた。

「そんなぁ、ピアノがいいんですよ」

「謙遜だな。私なんか自己流で、きちんと練習もしてないから、とても人美さんのようには弾けないよ」

「それであれだけ弾けるんなら、逆に立派ですよ」

「そうかなぁ?」

「そうですよ。でも、いいなぁ。私にもこんな素敵なピアノがあったらなぁ」

「よければ、もっと弾いていきなさいよ」

「でも……」

「私は今は夏休み中で暇なんだ。君さえよければ、もっと聞かせてくれないかなぁ。ピアノもうまい人に弾かれたほうが嬉しいだろうし」

人美は二曲披露した。ショパンの『ノクターン第二番』、リストの『愛の夢』―

この後、二人はピアノや音楽のことを語り合う中で、次第に打ち解け合い、互いに心を開いていった。それはまるで、ずっと以前からの友人のような、あるいは兄妹のような、そんな雰囲気さえ感じられるものだった。

人美は帰り際にこんな質問をした。

「技術者である沢木さんに質問なんですけど?」

「なんだい?」

「沢木さんは、超能力ってあると思いますか?」

ドキっとする質問だった。沢木はタバコに火をつけながら答えた。

「あると思うよ」

「本当?」

「んん。きっとあるさ」

人美は嬉しそうな顔をした。

「それじゃ、私帰ります」

「ああ。今日は楽しかったよ、ありがとう」

「いいえ、私こそ」

「またピアノを弾きにおいで」

「はい」

沢木は人美を家の前まで見送りに出た。彼女は自転車に乗って去って行った。そして、角を曲がる時に一度振り返り、沢木に手を振った。彼もそれに答える。

沢木の視界から人美が消えると、彼の横に黒いスカイラインが止まり、中から渡辺が話しかけた。

「偶然、っていうのは奇妙だな」

「そうですね」

「どんな娘だった?」

「んー、名前どおりの娘ですね」

「人美、かぁ」

「ええ」

「で、収穫はあったか?」

「そうですね。会えたことが一番の収穫でしょう」

「なるほど」

スカイラインは人美を追って走り去った。

続く…

サイボウズを使って業務の見える化(2)

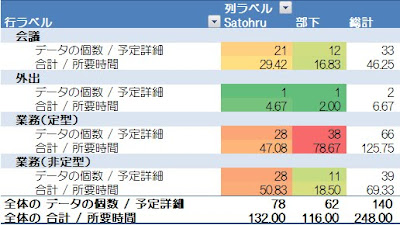

サイボウズを使って業務の見える化(試行)の続編です。今回は実際のデータを使って簡単な分析を行ってみます。

サイボウズのスケジュールには、前回の例(下図)のように入力しますが、今回は業務、会議となっている予定項目を、業務(定型)、業務(非定型)、会議、外出の4項目で入力しました。

例)4/1 10:00-11:00 業務(定型) 業務報告書の作成

このように入力した実績データを2月24日~3月11日までエクスポートし、Excelを使って分析してみます。

サイボウズのスケジュールには、前回の例(下図)のように入力しますが、今回は業務、会議となっている予定項目を、業務(定型)、業務(非定型)、会議、外出の4項目で入力しました。

例)4/1 10:00-11:00 業務(定型) 業務報告書の作成

このように入力した実績データを2月24日~3月11日までエクスポートし、Excelを使って分析してみます。

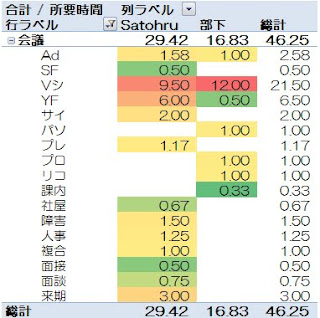

Excelに読み込んだデータをピボットテーブルにし、条件付き書式を使って数値を読み取りやすくしました。

これを見ると、部下の定型業務がタスクの数(データの個数 / 予定詳細)、所要時間共に一番多いことが分かります。これは、細かな定型業務をいくつも行っていることを表しています(1タスクあたり平均約2時間で38タスク)。

一方、非定型業務の割合はSatohruの方が多く、部下との役割やスキルの違い等が表れています。

そこで、タスク数をレーダーチャートにしてみました。

Satohruの定型業務を部下にシフトできれば、非定型な業務にパワーシフトできます。また、部下がスキルを高めて非定型業務の幅が拡がれば、2人で負荷分散をしやすくなります。

次に、会議の中身を見てみます。

タスク(先頭2文字のみ表示)別に所要時間を表示していますが、パッと分かることは、Satohruは会議の機会が多いということです。ムダな会議をしている認識はありませんが、タスクを切り替えるにはコストがかかりますから、いかに会議を少なくするか? というのが課題として浮かび上がってきます。

以上、簡単ですが前回の続編でした。

いずれまた、続きをレポートできればと思います。

2010年3月9日火曜日

小説『エクスプロラトリー ビヘイビア』(39)

少女は唇を噛み締めながら海を眺めていた。海岸に流れ着いた大きな流木に腰掛け、自分の胸を抱き小さく丸くなり、水平線に向かってゆっくりと落ちていく太陽を眺めながら、物思いに浸っていた。

男は、その少女を遠く離れた場所から見守りながら、やはり物思いに浸っていた。

人はなぜ海に来るのだろう? 悩みや悲しみがあった時、海を見ながら一人時間を過ごすのはなぜなのだろう? 物語の中でこんなシーンはいくつもあるが、現実の人間もまたそんな行動をする。生命を生み出した巨大な母性は、悩める人間たちを包み込むだけの慈悲を持っているのだろうか?

今、人美と渡辺は夕暮れ迫る葉山の大浜海岸にいた。

「沢木さんかぁ」

人美は溜め息のようなつぶやきを漏らした。

沢木さん、あなたはどうして夢に出てきたの? 私にあるかも知れない力と関係があるの? でも、ほんと? そんな力があるなんて?

太陽から視線を下に移すと、砂に半分埋もれたコーラの空き缶が光っていた。

ものを浮かべたりガラスを割ることができるんだったら、コーラの缶ぐらいつぶせるよね

人美はそう思い、「つぶれろ」と缶を見つめながら念じた。しかし、何の反応もなかった。

「ばっかみたい」

そんなわけないよ。私が超能力者なんて

人美はすくっと立ち上がり、白石邸に戻ろうと歩き始めた。が、その時、後ろで「キュキュキュキュキュッ」という音が聞こえた。振り返ると―

「つぶれてる」

人美の心臓は高鳴り、全身に鳥肌が立った。

「そんなぁ、こんなのって……」

辺りを見回し別の缶を探した。そして、今度はビールの空き缶を両手の手のひらに載せ、再び念じた。

反応は早かった。缶はみるみるつぶれ、彼女の手のひらですっぽりと覆えるほどの大きさにまで小さくなった。

私は…… 私は一体何なの!?

渡辺は思わず双眼鏡を足元に落とした。

とうとう、自分の力に気がついたか…

秋山は白石邸に集まった沢木組の面々との討議―といっても大した話し合いはなく、参加したそれぞれの人間の憶測が空転するだけだった―を終えた後、沢木の家へと出向いた。

家には午前中に見舞いに来ていた沢木の母がいた。荒れ果てた寝室は既に奇麗に片付けられ、割れた窓ガラスも白石会長の手配により新しいものがはめられていた。

秋山は寝室に置かれた机の上に、一枚の写真を見つけた。それを手に持ち見つめていると、沢木の母が話しかけてきた。

「聡は、まだそんな写真を持ってたんですね」

「どなたですか、この女性は?」

「聡の婚約者だった人です。もう、八年も前に亡くなりました」

えっ! そんな人が

「どうしてお亡くなりに?」

「飛行機事故です。大きな事故でしたぁ、たくさんの方が亡くなって……」

「そうですか。沢木さんにはそんな過去が……」

秋山は謎が解けたような気がした。沢木が過去の恋愛に関することを話したがらないこと、時々ぼうっと物思いに耽っていること、自分との距離を今以上に近づけようとしないこと。きっと、きっと今でもこの人のことを想っているのだろう。

秋山はそう思うと、沢木の顔を見たくてたまらなくなり、再び病院へと向かった。

彼女が病室のドアを開けると、沢木はベットの上に腰掛けながら、窓の外に広がる夕焼けを眺めていた。

秋山は沢木の側に歩み寄って尋ねた。

「起きてて、平気ですか?」

沢木は秋山に向き直り、「んん、大丈夫だよ」と答えた。彼のそれは、思いもよらぬにこやかな表情だった。秋山はその笑顔に答えるかのように言った。

「奇麗な夕日ですね」

「んん」と返事をした後、沢木は再び夕日に目を移し、「秋山さん」と切り出した。

「何です」

しばしの暇があった。

「ああ、いや、何でもない。今度にするよ」

秋山には沢木が何を言おうとしたのか分からなかった。しかし、「はい」と一言返事をした。

第四章 リアクション・フォーメーション ― Reaction Formation に続く…

男は、その少女を遠く離れた場所から見守りながら、やはり物思いに浸っていた。

人はなぜ海に来るのだろう? 悩みや悲しみがあった時、海を見ながら一人時間を過ごすのはなぜなのだろう? 物語の中でこんなシーンはいくつもあるが、現実の人間もまたそんな行動をする。生命を生み出した巨大な母性は、悩める人間たちを包み込むだけの慈悲を持っているのだろうか?

今、人美と渡辺は夕暮れ迫る葉山の大浜海岸にいた。

「沢木さんかぁ」

人美は溜め息のようなつぶやきを漏らした。

沢木さん、あなたはどうして夢に出てきたの? 私にあるかも知れない力と関係があるの? でも、ほんと? そんな力があるなんて?

太陽から視線を下に移すと、砂に半分埋もれたコーラの空き缶が光っていた。

ものを浮かべたりガラスを割ることができるんだったら、コーラの缶ぐらいつぶせるよね

人美はそう思い、「つぶれろ」と缶を見つめながら念じた。しかし、何の反応もなかった。

「ばっかみたい」

そんなわけないよ。私が超能力者なんて

人美はすくっと立ち上がり、白石邸に戻ろうと歩き始めた。が、その時、後ろで「キュキュキュキュキュッ」という音が聞こえた。振り返ると―

「つぶれてる」

人美の心臓は高鳴り、全身に鳥肌が立った。

「そんなぁ、こんなのって……」

辺りを見回し別の缶を探した。そして、今度はビールの空き缶を両手の手のひらに載せ、再び念じた。

反応は早かった。缶はみるみるつぶれ、彼女の手のひらですっぽりと覆えるほどの大きさにまで小さくなった。

私は…… 私は一体何なの!?

渡辺は思わず双眼鏡を足元に落とした。

とうとう、自分の力に気がついたか…

秋山は白石邸に集まった沢木組の面々との討議―といっても大した話し合いはなく、参加したそれぞれの人間の憶測が空転するだけだった―を終えた後、沢木の家へと出向いた。

家には午前中に見舞いに来ていた沢木の母がいた。荒れ果てた寝室は既に奇麗に片付けられ、割れた窓ガラスも白石会長の手配により新しいものがはめられていた。

秋山は寝室に置かれた机の上に、一枚の写真を見つけた。それを手に持ち見つめていると、沢木の母が話しかけてきた。

「聡は、まだそんな写真を持ってたんですね」

「どなたですか、この女性は?」

「聡の婚約者だった人です。もう、八年も前に亡くなりました」

えっ! そんな人が

「どうしてお亡くなりに?」

「飛行機事故です。大きな事故でしたぁ、たくさんの方が亡くなって……」

「そうですか。沢木さんにはそんな過去が……」

秋山は謎が解けたような気がした。沢木が過去の恋愛に関することを話したがらないこと、時々ぼうっと物思いに耽っていること、自分との距離を今以上に近づけようとしないこと。きっと、きっと今でもこの人のことを想っているのだろう。

秋山はそう思うと、沢木の顔を見たくてたまらなくなり、再び病院へと向かった。

彼女が病室のドアを開けると、沢木はベットの上に腰掛けながら、窓の外に広がる夕焼けを眺めていた。

秋山は沢木の側に歩み寄って尋ねた。

「起きてて、平気ですか?」

沢木は秋山に向き直り、「んん、大丈夫だよ」と答えた。彼のそれは、思いもよらぬにこやかな表情だった。秋山はその笑顔に答えるかのように言った。

「奇麗な夕日ですね」

「んん」と返事をした後、沢木は再び夕日に目を移し、「秋山さん」と切り出した。

「何です」

しばしの暇があった。

「ああ、いや、何でもない。今度にするよ」

秋山には沢木が何を言おうとしたのか分からなかった。しかし、「はい」と一言返事をした。

第四章 リアクション・フォーメーション ― Reaction Formation に続く…

2010年3月5日金曜日

もし、新卒採用をするとしたら

ブログ「ZACKY's Software Engineering Laboratory」の『ソフトウェア工学教育ワークショップ --- 求める人材像(技術スキル)』をきっかけとして、ちょっと考えてみました。

もし、我が社の情報システム部門で新卒採用をするとしたら、

どのような人材を求めるのか?

取り敢えず、要求だけを簡単に列挙してみます。

1. ITが好きであること。

好きこそものの上手なれ。これを原動力に、勉強を自主的にしてくれる人が最高です。

2. 基本的な人間力。

かつて親や先生から言われたこと、「嘘をついてはいけない」、「相手のことを思いやりなさい」、「あいさつをしなさい」、「勉強しなさい」などなど、子供のころは「うるさいなぁ」と思ったことも、今では原理原則のように感じます。そういうことを、言われなくてもできる人が良いです。

3. 文章をきちんと書けること。

現実世界からIT世界への変換の境目であるユースケースシナリオは、文章により記述するものです。また、ドメインモデルを豊かにするのはボキャブラリーです。いうまでもなく、私たちのコミュニケーションは日本語により行われます。

私が採用試験を考えるとしたら、論文は必ず書いてもらいます。

4. 論理的思考ができること。

難しいことは要求しません。要は、物事の筋道を考えられることです。

*「3.」と「4.」により、いわば右脳と左脳をバランス良く使える人が良いということになります。

5. IT以外のことにも好奇心が旺盛な人。

我が社の場合は、ユーザー企業の立場ですから、業務システムが対象となります。業務システムを開発するためには、まず、業務を知らなくてはなりません。広く浅く、見聞を広めることは絶対に必要です。

では、技術的スキルは?

6. Visual BasicかC#でのプログラミング経験。

我が社はユーザー企業ですから、Windows上で動く業務システムが開発や運用管理の対象となります。そして、私が技術標準として採用しているのは.NETです。ですから、VBやC#でのプログラミング経験があれば十分だと思います。

大学を卒業するまでの教育課程の中で、いろいろなものに触れ、その中から好きなものを見つけ、探求してみる。そして、仲間たちと探求する中で、上記のようなことを身につけてくれれば、あまり技術的なことは必要ないかもしれません。なぜなら、大学で学んだ知識が活かせるような仕事の現場は、我が社だけではなく、多分あまりないと思いますから…

さて、一番の問題は?

このような人をどうやって見つけるか? ですね…

もし、我が社の情報システム部門で新卒採用をするとしたら、

どのような人材を求めるのか?

取り敢えず、要求だけを簡単に列挙してみます。

1. ITが好きであること。

好きこそものの上手なれ。これを原動力に、勉強を自主的にしてくれる人が最高です。

2. 基本的な人間力。

かつて親や先生から言われたこと、「嘘をついてはいけない」、「相手のことを思いやりなさい」、「あいさつをしなさい」、「勉強しなさい」などなど、子供のころは「うるさいなぁ」と思ったことも、今では原理原則のように感じます。そういうことを、言われなくてもできる人が良いです。

3. 文章をきちんと書けること。

現実世界からIT世界への変換の境目であるユースケースシナリオは、文章により記述するものです。また、ドメインモデルを豊かにするのはボキャブラリーです。いうまでもなく、私たちのコミュニケーションは日本語により行われます。

私が採用試験を考えるとしたら、論文は必ず書いてもらいます。

4. 論理的思考ができること。

難しいことは要求しません。要は、物事の筋道を考えられることです。

*「3.」と「4.」により、いわば右脳と左脳をバランス良く使える人が良いということになります。

5. IT以外のことにも好奇心が旺盛な人。

我が社の場合は、ユーザー企業の立場ですから、業務システムが対象となります。業務システムを開発するためには、まず、業務を知らなくてはなりません。広く浅く、見聞を広めることは絶対に必要です。

では、技術的スキルは?

6. Visual BasicかC#でのプログラミング経験。

我が社はユーザー企業ですから、Windows上で動く業務システムが開発や運用管理の対象となります。そして、私が技術標準として採用しているのは.NETです。ですから、VBやC#でのプログラミング経験があれば十分だと思います。

大学を卒業するまでの教育課程の中で、いろいろなものに触れ、その中から好きなものを見つけ、探求してみる。そして、仲間たちと探求する中で、上記のようなことを身につけてくれれば、あまり技術的なことは必要ないかもしれません。なぜなら、大学で学んだ知識が活かせるような仕事の現場は、我が社だけではなく、多分あまりないと思いますから…

さて、一番の問題は?

このような人をどうやって見つけるか? ですね…

小説『エクスプロラトリー ビヘイビア』(38)

日本に向かっていた二機のジャンボジェット機は、太平洋上空を緯度にして一度の距離を置き並行に飛行していた。だが、この内の一機のINS(慣性航法装置)の入力データに誤りがあったため、二機は空中で接触してしまった。入力ミスを犯したほうの機はそのまま飛行を続け、ロサンゼルス空港に引き返すことができたが、もう一方の機は水平尾翼の片方と垂直尾翼を破損したために、太平洋に墜落した。

ダメージを受けたジャンボジェット機の機長は、自機がコントロール不能であることを知ると同時に国際救助信号を発する装置のスイッチを入れた。この信号を最初にとらえたのはアメリカの軍事衛星ネプチューンだった。ただちに近海を移動中のアメリカ海軍第七艦隊所属の機動部隊(航空母艦を軸に二隻の巡洋艦で構成されていた)に救助命令が出されたが、航母から発進したヘリコプターが現場に到着した時には、ジャンボの破片が海を漂うのみであった。

沢木の婚約者である水野美和は、海の藻くずとなったほうのジャンボジェット機に乗っていた。数日間に渡る捜索活動のかいもなく、彼女は行方不明者から死亡者へと変更された。

沢木に事故の第一報が入ったのは、彼がMITの研究室で作業をしている時だった。ボストン・ポップスのチケットを取ってくれたアルバートが、泡を食って駆け込んで来たのだ。

「アル、冗談だろう」

これが沢木の第一声だった。しかし、アルの表情は真実を雄弁に物語っており、それを見て取った沢木の脳裏には混沌とした感情が沸き起こった。

アルがテレビをつける。すると、アナウンサーは行方不明者のリストを読みあげていた。何人かの名が読みあげられた後、「ミワ・ミズノ」とアナウンサーは言った。沢木はただ呆然と、うつろな目でテレビの画面を眺めているのみだった。

信じられない。美和は生きている! きっと助け出される

沢木はかすかな望みを持っていた。しかし、その望みも虚しく、捜索活動は一週間後に打ち切られた。

アパートのテレビでそのことを知った沢木は、夢遊病者のように街へと出て行った。チャールズ川に掛かるチャールズ・ブリッジを渡り、灰色の雲が立ち込める薄暗いボストンの街を歩き続けた。目に映るボストンは―摩天楼も、歴史ある教会も、行き交う人々も、今ではくすんで見えた。ついこの間までの活力や希望、夢、そんなものが街からも自分自身からも抜けてしまったかのようだ。そして、沢木はただ歩き続けた。

日が沈み暗闇がボストンを包み始めていたころ、沢木はウォーター・フロント公園のベンチに海を眺めながら座っていた。しばらくすると、二人の警官が彼の前にやって来て、「どうかしたのかね?」と尋ねた。しかし、沢木は答えなかった。同じ質問を警官が繰り返す。彼は、どうもしません、と答えるつもりだった。だが、警官を見つめ、口を動かした途端、顎が激しく震え出し、顔はくしゃくしゃとなり、涙がとめどもなく溢れ出し、号泣した。これまで一滴の涙も見せなかった彼は、この時ついに崩れたのだ。警官たちはただ困惑し、彼を見続けていた。

日本に戻った沢木は、亡骸のないまま行われた美和の葬儀に参列した。彼は葬儀の間中、誰とも口を利かなかった。美和の両親とも、美和の死をしのんで集まった高校時代の同級生たちとも、誰とも、一言も話しをしなかった。口を動かせばまた泣き崩れ、深い悲しみの谷底へと落ち、二度とは上がってこれないように思えたからだ。

葬儀が終わると、沢木は真直に実家に帰った。そして、工場の片隅に置かれた、あの夏の日の思い出が詰まった飛行機の椅子に腰掛けた。いくつかの光景が彼の脳裏を駆け巡った。初めて会話をした放課後の教室、ピアノと飛行機、父が死んだ時の励ましの言葉、世田谷公園でのプロポーズ、ボストンでの一週間。沢木は思い出しながら微笑んだ。しかし、それらが過去のものであり、もう二度とはやって来ない時間だと知ると、彼は鼻をすすりながら涙をにじませ、静かに、静かに、ずっと泣き続けたのだった。

沢木は美和を失った悲しみの中で、自らも死ぬことを考えた。二人の思い出の飛行機に乗り、ひたすら水平線を目指して飛び続け、いつか燃料が尽きた時、彼女と同じように海に落ちて死ぬことを考えたのだ。しかし、彼は死ねなかった。死を選ぶことは自分自身の夢を放棄することに等しい。今ここで自分が夢を諦めてしまうことは、彼女との楽しかった過去を捨ててしまうように思え、なおかつ、彼女はそんなことを望みはしないだろうという想いが勝ったからだった。沢木はそう考え、美和の分までも生き、自分自身の夢を、そして美和との約束を果たそうと、ボストンへと引き返したのだった。

絶望の中から己の生きる道を再認識した沢木は、ひたすら研究に没頭した。そして、ついにEFC論理は完成し、SFOSが誕生した。これを期に彼は世にいう地位と名声、さらは財産をも手に入れた。沢木のこうした活躍を端で見ていた人々は、彼はもう悲しみを乗り越えた、と思っていただろう。しかし、彼の心の片隅には八年という歳月をへた今も、美和の思い出が潜んでいた。普段は明るく振る舞う彼も、ふとしたきっかけで彼女のことを思い出し、ふうっと深い溜め息を吐く日々を送って来たのだ。そして、その度に美和を守れなかったという思いに無念さを抱くのだった。

どのくらいの時間がたったのだろう―ベットに横たわりながら自分の過去を振り返っていた沢木は、来訪者により“現在”に呼び戻された。

「思ったより元気そうだな」

その声は片山だった。時刻が午後五時を過ぎた今、白石邸での討議を終えた片山は、親友の身を案じて見舞いにやって来たのだった。

「とても一度死んだ人間には見えないよ」

片山の言葉に、沢木は小さな笑みを返した。

「沢木、一体何があったんだ?」

沢木は悪夢の一部始終を片山に話して聞かせた。聞き終わると、片山は悪夢のことでも人美のことでもない、こんな質問を口にした。

「お前は今でも水野さんのことを想っているのか?」

尋ねられた者は深呼吸を一つ吐き答えた。

「ああ、そうだよ」

「そうか。それはそれで立派なことだと思うよ。水野さんもさぞや幸せだろう」

片山は以前から沢木に言いたかった言葉を口にした。

「で、秋山のことはどうなんだ?」

「どう? って」

「好きなのか? 嫌いなのか?」

「そりゃ、好きさ」

「だったら! なぜ彼女に好きだと言ってやらないんだ。彼女の気持ちが分からないほど鈍感じゃないだろう」

「嫌なんだよ」

「何が?」

「愛する人を失うことだよ」

片山は呆れた顔で答えた。

「随分悲観的なものの考え方だな」

言われるまでもない、そんなことは沢木にもよく分かっていた。しかし、愛する人を失った時のあの虚無感を、もう二度とは味わいたくない。そんな想いが意識的とも無意識的ともつかぬうちに働き、これまで秋山に対して一定の距離を置いてきたのだ。

「なあ、沢木。それじゃあ、仮に今秋山が死んだらどうする?」

「ええ」

「お前にとって秋山は、既にかけがいのない存在なんじゃないのか? その気持ちを押さえ込み、失うのが怖いの何のと言ってみたってしょうがないじゃないか」

「……」

「もしも今、俺の彼女が死んだとしたら―そう考えれば沢木の気持ちも何となく分かるよ。でもなぁ沢木、俺は思うんだが、人間死んじまったらおしまいだろうが。水野さんのことをどんなに想ってみても、その人はもういない人なんだ。愛情とか、友情とかっていうものは、生きている人間にこそ注ぐべきものなんじゃないのか? 今を一緒に生きる人こそが、自分を想ってくれる人こそが、なにより惜しみない愛情の対象になるんじゃないか。沢木、そうは思わないか?」

沢木は黙っていたが、その目は心なしか潤んでいるように片山には見えた。

「すまんなぁ沢木、勝手なことを言って」

「いや、君の言うとおりだよ。そうだね、生きてる人間にこそだね……」

片山はその言葉を聞くと、病室を静かに出て行った。そして、病院の廊下を歩きながら思った。

沢木、早く元気になれよ。お前を待ってるのは秋山だけじゃない。俺も、みんなも、そして、あの娘も待ってるんだから…

続く…

ダメージを受けたジャンボジェット機の機長は、自機がコントロール不能であることを知ると同時に国際救助信号を発する装置のスイッチを入れた。この信号を最初にとらえたのはアメリカの軍事衛星ネプチューンだった。ただちに近海を移動中のアメリカ海軍第七艦隊所属の機動部隊(航空母艦を軸に二隻の巡洋艦で構成されていた)に救助命令が出されたが、航母から発進したヘリコプターが現場に到着した時には、ジャンボの破片が海を漂うのみであった。

沢木の婚約者である水野美和は、海の藻くずとなったほうのジャンボジェット機に乗っていた。数日間に渡る捜索活動のかいもなく、彼女は行方不明者から死亡者へと変更された。

沢木に事故の第一報が入ったのは、彼がMITの研究室で作業をしている時だった。ボストン・ポップスのチケットを取ってくれたアルバートが、泡を食って駆け込んで来たのだ。

「アル、冗談だろう」

これが沢木の第一声だった。しかし、アルの表情は真実を雄弁に物語っており、それを見て取った沢木の脳裏には混沌とした感情が沸き起こった。

アルがテレビをつける。すると、アナウンサーは行方不明者のリストを読みあげていた。何人かの名が読みあげられた後、「ミワ・ミズノ」とアナウンサーは言った。沢木はただ呆然と、うつろな目でテレビの画面を眺めているのみだった。

信じられない。美和は生きている! きっと助け出される

沢木はかすかな望みを持っていた。しかし、その望みも虚しく、捜索活動は一週間後に打ち切られた。

アパートのテレビでそのことを知った沢木は、夢遊病者のように街へと出て行った。チャールズ川に掛かるチャールズ・ブリッジを渡り、灰色の雲が立ち込める薄暗いボストンの街を歩き続けた。目に映るボストンは―摩天楼も、歴史ある教会も、行き交う人々も、今ではくすんで見えた。ついこの間までの活力や希望、夢、そんなものが街からも自分自身からも抜けてしまったかのようだ。そして、沢木はただ歩き続けた。

日が沈み暗闇がボストンを包み始めていたころ、沢木はウォーター・フロント公園のベンチに海を眺めながら座っていた。しばらくすると、二人の警官が彼の前にやって来て、「どうかしたのかね?」と尋ねた。しかし、沢木は答えなかった。同じ質問を警官が繰り返す。彼は、どうもしません、と答えるつもりだった。だが、警官を見つめ、口を動かした途端、顎が激しく震え出し、顔はくしゃくしゃとなり、涙がとめどもなく溢れ出し、号泣した。これまで一滴の涙も見せなかった彼は、この時ついに崩れたのだ。警官たちはただ困惑し、彼を見続けていた。

日本に戻った沢木は、亡骸のないまま行われた美和の葬儀に参列した。彼は葬儀の間中、誰とも口を利かなかった。美和の両親とも、美和の死をしのんで集まった高校時代の同級生たちとも、誰とも、一言も話しをしなかった。口を動かせばまた泣き崩れ、深い悲しみの谷底へと落ち、二度とは上がってこれないように思えたからだ。

葬儀が終わると、沢木は真直に実家に帰った。そして、工場の片隅に置かれた、あの夏の日の思い出が詰まった飛行機の椅子に腰掛けた。いくつかの光景が彼の脳裏を駆け巡った。初めて会話をした放課後の教室、ピアノと飛行機、父が死んだ時の励ましの言葉、世田谷公園でのプロポーズ、ボストンでの一週間。沢木は思い出しながら微笑んだ。しかし、それらが過去のものであり、もう二度とはやって来ない時間だと知ると、彼は鼻をすすりながら涙をにじませ、静かに、静かに、ずっと泣き続けたのだった。

沢木は美和を失った悲しみの中で、自らも死ぬことを考えた。二人の思い出の飛行機に乗り、ひたすら水平線を目指して飛び続け、いつか燃料が尽きた時、彼女と同じように海に落ちて死ぬことを考えたのだ。しかし、彼は死ねなかった。死を選ぶことは自分自身の夢を放棄することに等しい。今ここで自分が夢を諦めてしまうことは、彼女との楽しかった過去を捨ててしまうように思え、なおかつ、彼女はそんなことを望みはしないだろうという想いが勝ったからだった。沢木はそう考え、美和の分までも生き、自分自身の夢を、そして美和との約束を果たそうと、ボストンへと引き返したのだった。

絶望の中から己の生きる道を再認識した沢木は、ひたすら研究に没頭した。そして、ついにEFC論理は完成し、SFOSが誕生した。これを期に彼は世にいう地位と名声、さらは財産をも手に入れた。沢木のこうした活躍を端で見ていた人々は、彼はもう悲しみを乗り越えた、と思っていただろう。しかし、彼の心の片隅には八年という歳月をへた今も、美和の思い出が潜んでいた。普段は明るく振る舞う彼も、ふとしたきっかけで彼女のことを思い出し、ふうっと深い溜め息を吐く日々を送って来たのだ。そして、その度に美和を守れなかったという思いに無念さを抱くのだった。

どのくらいの時間がたったのだろう―ベットに横たわりながら自分の過去を振り返っていた沢木は、来訪者により“現在”に呼び戻された。

「思ったより元気そうだな」

その声は片山だった。時刻が午後五時を過ぎた今、白石邸での討議を終えた片山は、親友の身を案じて見舞いにやって来たのだった。

「とても一度死んだ人間には見えないよ」

片山の言葉に、沢木は小さな笑みを返した。

「沢木、一体何があったんだ?」

沢木は悪夢の一部始終を片山に話して聞かせた。聞き終わると、片山は悪夢のことでも人美のことでもない、こんな質問を口にした。

「お前は今でも水野さんのことを想っているのか?」

尋ねられた者は深呼吸を一つ吐き答えた。

「ああ、そうだよ」

「そうか。それはそれで立派なことだと思うよ。水野さんもさぞや幸せだろう」

片山は以前から沢木に言いたかった言葉を口にした。

「で、秋山のことはどうなんだ?」

「どう? って」

「好きなのか? 嫌いなのか?」

「そりゃ、好きさ」

「だったら! なぜ彼女に好きだと言ってやらないんだ。彼女の気持ちが分からないほど鈍感じゃないだろう」

「嫌なんだよ」

「何が?」

「愛する人を失うことだよ」

片山は呆れた顔で答えた。

「随分悲観的なものの考え方だな」

言われるまでもない、そんなことは沢木にもよく分かっていた。しかし、愛する人を失った時のあの虚無感を、もう二度とは味わいたくない。そんな想いが意識的とも無意識的ともつかぬうちに働き、これまで秋山に対して一定の距離を置いてきたのだ。

「なあ、沢木。それじゃあ、仮に今秋山が死んだらどうする?」

「ええ」

「お前にとって秋山は、既にかけがいのない存在なんじゃないのか? その気持ちを押さえ込み、失うのが怖いの何のと言ってみたってしょうがないじゃないか」

「……」

「もしも今、俺の彼女が死んだとしたら―そう考えれば沢木の気持ちも何となく分かるよ。でもなぁ沢木、俺は思うんだが、人間死んじまったらおしまいだろうが。水野さんのことをどんなに想ってみても、その人はもういない人なんだ。愛情とか、友情とかっていうものは、生きている人間にこそ注ぐべきものなんじゃないのか? 今を一緒に生きる人こそが、自分を想ってくれる人こそが、なにより惜しみない愛情の対象になるんじゃないか。沢木、そうは思わないか?」

沢木は黙っていたが、その目は心なしか潤んでいるように片山には見えた。

「すまんなぁ沢木、勝手なことを言って」

「いや、君の言うとおりだよ。そうだね、生きてる人間にこそだね……」

片山はその言葉を聞くと、病室を静かに出て行った。そして、病院の廊下を歩きながら思った。

沢木、早く元気になれよ。お前を待ってるのは秋山だけじゃない。俺も、みんなも、そして、あの娘も待ってるんだから…

続く…

2010年3月2日火曜日

小説『エクスプロラトリー ビヘイビア』(37)

沢木は自分の隣に座る少女のことを、とてもかわいらしい人だと思っていた。この時、高校二年だった沢木は、四月の進級時に同じクラスになり、隣の席に座ることとなった水野美和という少女に恋していた。シャイな沢木は、既に“彼女”がいる友人たちのように振る舞うことができず、自分の気持ちをどう伝えたらよいのかと悩んでいた。

ある五月の放課後、沢木は教室に一人残り、友人から頼まれた作業を行っていた。その作業とは、エレクトリック・ギターのピックアップを交換することだった。機械や電気の知識に長けている彼は、この種の作業をよく友人たちから依頼されていた。今日のようにピックアップを交換することやエフェクター(楽器の音にさまざまな効果を加える音響機器)の製作、あるいはバイクの修理や改造など、こうした技術を有する彼は、ロック少年やバイク少年たちからちょっとしたヒーローとして崇められていた。

ハンダごてを片手に持ち、ピックアップから伸びるリード線をハンダ付けしていると、沢木に語りかける声があった。

「何してるの?」

手元から顔を上げると、そこにいたのは美和だった。教室の窓から差し込む午後の陽光は美和を背後から照らし、沢木の目には逆光の中に浮かぶ彼女のシルエットが映し出されていた。光の中にたたずむ少女―それはとても美しい光景であり、美和の持つかわいらしさをより美しいものへと演出していた。ポニーテールの髪型、くりっとした二重の瞳、細くとがった顎、華奢な身体つき。沢木はしばしその光景に目と心を奪われた。

「修理?」

その問いに我を取り戻した。

「えっ! ああ、ピックアップを交換してるんだ」

「それって、なーに?」

「弦の振動を拾うんだ。つまり、マイクみたいなものだよ」

「んんー」

美和は感心したような素振りをみせ言葉を続けた。

「沢木君って、そういうこと得意なんだってね。友達が言ってたよ、修理や改造でひと財産築いたって」

沢木は照れ笑いをしながら答えた。

「そんなでもないよ。でも、バイトをしなくても小遣いに困らないくらいは稼いでる」

それを受けた美和はにこりと微笑みながら、沢木の横の椅子に腰掛けた。

日の光が徐々に赤色に染まり始めた二人だけの教室で、沢木は作業を続けながら美和との時を楽しんだ。今までにも話しをしたことは何度かあった二人だが、会話らしい会話はこれが初めてだった。そして、沢木の仕事に対する苦情―ギター少年は言った。「おい、音が出ねえぞっ!」―が初めてきたのは、この次の日のことだった。

こうして二人の恋の物語は始まった。この日を境に二人の会話は日を追うごとに多くなり、また、二人そろって帰宅することも多くなっていった。

美和は帰宅の途中に沢木の家に度々立ち寄り、彼にピアノのレッスンを行った。彼女は幼いころからピアノを習っていて、その腕前はかなりのものだった。一方、沢木も音楽や演奏への興味は深く、家にあるピアノで独学ながら演奏を楽しんでいた。美和は、そんな沢木に正しい運指やペダリングの技術、音楽理論などを手解きしていたのだ。

二人を結びつけるものはピアノのほかにもう一つあった。それは、飛行機―

エジソンもどきの少年時代を過ごしてきた沢木のこの当時の夢は、自分一人の手で飛行機を造りあげ、大空を飛ぶことだった。彼はハングライダーと廃車になったスクーターのエンジンをもとにして、その夢をかなえるべく試行錯誤を繰り返していた。

ある日、沢木は自分の飛行機を美和に披露した。それは、父が営む沢木自動車修理工場の片隅に置かれていた。

「これが沢木君の作ってる飛行機?」

「そう」

「凄いね。もう飛ばしてみたの?」

「いや、まだなんだ。この辺じゃ場所がないし…… もう少し勉強して工夫しないと、飛べないと思うんだ」

そして彼はこう続けた。

「それにね、これを二人乗りに設計変更しようと思ってるんだ。君と一緒に飛べたらいいなぁと思って……」

美和は満面に笑みを浮かべて答えた。

「沢木君と空の散歩かぁ……? 素敵ね。でも、私は十分な安全性が確かめられてからにするわ」

美和は沢木をからかった。しかし、彼女自身が後に沢木に語ったところによると、この言葉が何より彼女の心を掴んだそうだ。豊かな創造力と夢を持つ沢木に、美和は共感と親しみを覚え、それは愛情へと変化していったのだ。

そして、三カ月の月日が流れた一九八〇年の夏は、二人にとって忘れられない思い出となった。幾度かのテスト飛行の末、遂にフライトらしいフライトに成功した沢木は、いよいよ美和とのフライトを決行し、そして夢を一つ実現した。

飛びながら沢木は美和に言った。

「僕は君といつまでも飛んでいたい」

美和は答えた。

「ええ、私も」

それは僅か三分間のフライトだったが、この時二人は永遠のフライトを誓い合ったのだ。

二人が出会ってから別れが訪れるまでの間には、いくつかのエピソードがあったが、最も大きなものは沢木の父が亡くなったことだろう。彼は父から多くのことを学んだが、最も感謝していることは、父の与えてくれた環境により、創造することの喜びと有意義さを知ることができたことである。

彼は父の死を悲しむ中で、大学進学を断念し父の工場を継ぐことを考えた。だが、その考えを美和に言った時、彼女はこう答えた。

「私、聡君にはもっと大きな舞台で活躍して欲しい。聡君にはそれだけの素質があるもの。夢はあきらめないで欲しい」

そう願ったのは彼女だけではなかった。母も、姉も、そして、父の片腕として沢木自動車修理工場を支えた柏木という初老の男も、彼が大学に進学し、専門的かつ高度な教育を受けるべきだと主張した。彼はそうした周囲の励ましのもと、父の死のショックから立ち直り、その翌年の春、東京工業大学に合格した。一方、美和も自分の夢をかなえるべく、音楽大学へと進学した。

沢木の創造者としての非凡な能力は大学時代に頭角を現し出し、後にEFC論理へと発展する基礎理論をこの時既に構築していた。また、その成果は口コミを通じていくつかの企業や研究機関に伝わり、これを聞き及んだ当時相模重工社長の白石功三は、沢木獲得を人事部長に指示していた。

「相模重工!」

沢木の話しを聞いた美和は驚きの声をあげた。

「相模重工って、あの相模重工!?」

「そう。相模には相模総合研究所っていう部署があるんだけど、そこへ来ないかって」

「すごーい! 相模重工っていったら日本最大手の重工業メーカーでしょう」

「うん。飛行機、船舶、ロボットに建設機械、宇宙開発にも参入してる」

「聡の夢をかなえるにはもってこいの環境じゃない」

相模重工人事部長じきじきの誘いを受けた沢木と美和の最初の会話がこれだった。しかし、美和はもう一度驚くことになる。沢木の恩師の一人といえる大学教授が、MITへの留学の話しを持って来たのだ。

「MITって、マサチューセッツ工科大学のことだよねぇ?」

「そう。教授が言うにはね、今は就職することよりも僕の論理を完成させることのほうが大切だって言うんだ。研究機関といえども相模総研は企業の一部所であるわけだし、そこには当然経済論理が働いてる。そういうところよりも、純粋に研究に専念できる環境のほうがいいだろうって。それに、MITで学んだとなれば技術者としても箔が付くし、将来の選択肢も増えるだろうってね」

「うーん、それもそうね。でもさぁ、相模重工にMITでしょう。聡の論理ってそんなに凄いの?」

「どうだろう? でも、これからの時代は制御システムの発達が、技術全体の発達に大きく影響してくると思うんだ。僕の頭の中にあるものが実現できれば、画期的であることは間違いないよ」

「経験を反映する、って奴ね」

美和はそこでしばし考えた後、いたずらっぽく言った。

「凄いねー。そうなったら聡はにはたくさん仕事が来るだろうから、私にピアノをプレゼントしてね。スタインウェイのコンサート・グランドよ」

沢木は笑いながら答えた。

「いいよ、約束するよ。でも、そのためにはアメリカに行かないと…… 美和としばらく離れ離れにならなきゃ……」

「そうね、それが問題ね。でもさあ、聡大事なことを忘れてるわよ」

「なあに?」

「だって、聡は英語しゃべれないじゃない」

こんなやり取りの後、沢木は美和といろいろなことを話し合い、そして、世界最高峰の理工系教育機関、MITへの留学を決意し、英会話の猛勉強を開始した。

アメリカへの旅立ちが一カ月後と迫ったある日、沢木はあることを心に決め美和を呼び出した。世田谷公園をふらふらと散歩しながら話しをし、今日起きたことをそれぞれが語り終えた後、二人は広場のベンチに腰掛けた。

沢木は言った。

「スタインウェイのピアノだけどさ」

「ええ」

「あれだけのピアノなんだから、置く場所だって選ぶよね」

「そうね。専用の部屋かなんかあったら最高だね」

「うん。だからね、僕は頑張って家も建てるよ。そしたら、そこにスタインウェイを置いて、そして…… そして美和と一緒に住もうと思うんだ。ずっと、いつまでも」

これが沢木のプロポーズの言葉だった。美和は笑みを浮かべながらも瞳を潤ませ、こう答えた。

「ピアノがなくったって、私は聡と一緒に暮らすわ。だって、聡の飛行機で飛んだあの夏に、私はあなたとずっと一緒に飛び続けると約束したもの」

こうして二人の婚約は、一九八六年の三月に成立した。だが、運命の日はこの一年後にやって来たのだ。

アメリカに渡ったばかりの沢木は、何より英語をマスターすることに追われていた。しかし、一年の月日が流れた時には、ほぼ言葉の障害は取り除かれていた。技術系の専門用語は元々英語のものが多いし、それに留学とはいっても、一般の学生たちのように授業を受けるといった形式のものではなく、人工知能分野で世界的に高名なマービン・ミンスキー氏の主宰する研究チームでの活動が主だった。そして、彼の論理も着々と具体化しつつあった。

一九八七年四月。スタジオ・ミュージシャンとしてレコード会社と契約し、ピアノやシンセサイザーの演奏をする仕事―主にレコーディングで―をしていた美和は、沢木のもとへと遊びにやって来た。

沢木が留学したMITは、アメリカ東海岸北部に位置するマサチューセッツ州のケンブリッジという街にある。州都ボストンとチャールズ川を挟んで隣接するケンブリッジは学術都市として知られ、MITのほか、アメリカで最も歴史の古いハーバード大学など、大小約六十校にものぼる大学が軒を連ねている。また、先端技術関連企業も実に七百社近く点在し、アメリカで最も進んだ学問と研究、技術開発が行われている地域といっても過言ではなかった。

この当時沢木が住んでいたアパートは、チャールズ川河口付近の街、チャールズ・タウンという住宅街にあった。赤茶けた壁を持つ古びた五階建てアパートの住人は、沢木を含めそのほとんどが周辺の大学に通う学生たちで占められていた。そのアパートでの一週間に渡る美和との生活は、やがて訪れる夫婦としての生活を、より期待させるような幸福感に満ち溢れたものだった。

沢木は美和の来訪に合わせて一週間の休みを取り、彼女と二人でボストンを毎日探索して回った。MITやハーバードのキャンパスを見学し、ダウン・タウンのクインシー・マーケットでのウィンドウ・ショッピングやストリート・パフォーマンスを楽しんだ。そして、アメリカの歴史を物語る数々の事物―オールド・サウス集会場、オールド・ノース教会、バンカーヒル記念碑など―を見て回った。

美和がボストンという街で楽しみにしていたものは、ボストン交響楽団とボストン・ポップス(映画音楽で活躍している作曲家、ジョン・ウイリアムズが主宰する楽団)の公演を鑑賞することであった。ボストン・ポップスの人気は非常に高いため、チケットはなかなか手に入らないのだが、沢木と同じ研究室に属し、なおかつその筋にコネのあったアルバートの活躍により、彼は美和の望みをかなえてやることができた。念願かなった美和は終始笑みをたたえ、深い満足感を覚えるとともに創作欲を刺激され、「レコーディング・ミュージシャンでは終わらないわ」と沢木に何度も繰り返し夢を語った。

こうして二人で過ごした最後の時は終わった。二人は再会を喜び、そして愛し合い、ボストンを探索する中でそれぞれの思いも新たにした。

続く…

ある五月の放課後、沢木は教室に一人残り、友人から頼まれた作業を行っていた。その作業とは、エレクトリック・ギターのピックアップを交換することだった。機械や電気の知識に長けている彼は、この種の作業をよく友人たちから依頼されていた。今日のようにピックアップを交換することやエフェクター(楽器の音にさまざまな効果を加える音響機器)の製作、あるいはバイクの修理や改造など、こうした技術を有する彼は、ロック少年やバイク少年たちからちょっとしたヒーローとして崇められていた。

ハンダごてを片手に持ち、ピックアップから伸びるリード線をハンダ付けしていると、沢木に語りかける声があった。

「何してるの?」

手元から顔を上げると、そこにいたのは美和だった。教室の窓から差し込む午後の陽光は美和を背後から照らし、沢木の目には逆光の中に浮かぶ彼女のシルエットが映し出されていた。光の中にたたずむ少女―それはとても美しい光景であり、美和の持つかわいらしさをより美しいものへと演出していた。ポニーテールの髪型、くりっとした二重の瞳、細くとがった顎、華奢な身体つき。沢木はしばしその光景に目と心を奪われた。

「修理?」

その問いに我を取り戻した。

「えっ! ああ、ピックアップを交換してるんだ」

「それって、なーに?」

「弦の振動を拾うんだ。つまり、マイクみたいなものだよ」

「んんー」

美和は感心したような素振りをみせ言葉を続けた。

「沢木君って、そういうこと得意なんだってね。友達が言ってたよ、修理や改造でひと財産築いたって」

沢木は照れ笑いをしながら答えた。

「そんなでもないよ。でも、バイトをしなくても小遣いに困らないくらいは稼いでる」

それを受けた美和はにこりと微笑みながら、沢木の横の椅子に腰掛けた。

日の光が徐々に赤色に染まり始めた二人だけの教室で、沢木は作業を続けながら美和との時を楽しんだ。今までにも話しをしたことは何度かあった二人だが、会話らしい会話はこれが初めてだった。そして、沢木の仕事に対する苦情―ギター少年は言った。「おい、音が出ねえぞっ!」―が初めてきたのは、この次の日のことだった。

こうして二人の恋の物語は始まった。この日を境に二人の会話は日を追うごとに多くなり、また、二人そろって帰宅することも多くなっていった。

美和は帰宅の途中に沢木の家に度々立ち寄り、彼にピアノのレッスンを行った。彼女は幼いころからピアノを習っていて、その腕前はかなりのものだった。一方、沢木も音楽や演奏への興味は深く、家にあるピアノで独学ながら演奏を楽しんでいた。美和は、そんな沢木に正しい運指やペダリングの技術、音楽理論などを手解きしていたのだ。

二人を結びつけるものはピアノのほかにもう一つあった。それは、飛行機―

エジソンもどきの少年時代を過ごしてきた沢木のこの当時の夢は、自分一人の手で飛行機を造りあげ、大空を飛ぶことだった。彼はハングライダーと廃車になったスクーターのエンジンをもとにして、その夢をかなえるべく試行錯誤を繰り返していた。

ある日、沢木は自分の飛行機を美和に披露した。それは、父が営む沢木自動車修理工場の片隅に置かれていた。

「これが沢木君の作ってる飛行機?」

「そう」

「凄いね。もう飛ばしてみたの?」

「いや、まだなんだ。この辺じゃ場所がないし…… もう少し勉強して工夫しないと、飛べないと思うんだ」

そして彼はこう続けた。

「それにね、これを二人乗りに設計変更しようと思ってるんだ。君と一緒に飛べたらいいなぁと思って……」

美和は満面に笑みを浮かべて答えた。

「沢木君と空の散歩かぁ……? 素敵ね。でも、私は十分な安全性が確かめられてからにするわ」

美和は沢木をからかった。しかし、彼女自身が後に沢木に語ったところによると、この言葉が何より彼女の心を掴んだそうだ。豊かな創造力と夢を持つ沢木に、美和は共感と親しみを覚え、それは愛情へと変化していったのだ。

そして、三カ月の月日が流れた一九八〇年の夏は、二人にとって忘れられない思い出となった。幾度かのテスト飛行の末、遂にフライトらしいフライトに成功した沢木は、いよいよ美和とのフライトを決行し、そして夢を一つ実現した。

飛びながら沢木は美和に言った。

「僕は君といつまでも飛んでいたい」

美和は答えた。

「ええ、私も」

それは僅か三分間のフライトだったが、この時二人は永遠のフライトを誓い合ったのだ。

二人が出会ってから別れが訪れるまでの間には、いくつかのエピソードがあったが、最も大きなものは沢木の父が亡くなったことだろう。彼は父から多くのことを学んだが、最も感謝していることは、父の与えてくれた環境により、創造することの喜びと有意義さを知ることができたことである。

彼は父の死を悲しむ中で、大学進学を断念し父の工場を継ぐことを考えた。だが、その考えを美和に言った時、彼女はこう答えた。

「私、聡君にはもっと大きな舞台で活躍して欲しい。聡君にはそれだけの素質があるもの。夢はあきらめないで欲しい」

そう願ったのは彼女だけではなかった。母も、姉も、そして、父の片腕として沢木自動車修理工場を支えた柏木という初老の男も、彼が大学に進学し、専門的かつ高度な教育を受けるべきだと主張した。彼はそうした周囲の励ましのもと、父の死のショックから立ち直り、その翌年の春、東京工業大学に合格した。一方、美和も自分の夢をかなえるべく、音楽大学へと進学した。

沢木の創造者としての非凡な能力は大学時代に頭角を現し出し、後にEFC論理へと発展する基礎理論をこの時既に構築していた。また、その成果は口コミを通じていくつかの企業や研究機関に伝わり、これを聞き及んだ当時相模重工社長の白石功三は、沢木獲得を人事部長に指示していた。

「相模重工!」

沢木の話しを聞いた美和は驚きの声をあげた。

「相模重工って、あの相模重工!?」

「そう。相模には相模総合研究所っていう部署があるんだけど、そこへ来ないかって」

「すごーい! 相模重工っていったら日本最大手の重工業メーカーでしょう」

「うん。飛行機、船舶、ロボットに建設機械、宇宙開発にも参入してる」

「聡の夢をかなえるにはもってこいの環境じゃない」

相模重工人事部長じきじきの誘いを受けた沢木と美和の最初の会話がこれだった。しかし、美和はもう一度驚くことになる。沢木の恩師の一人といえる大学教授が、MITへの留学の話しを持って来たのだ。

「MITって、マサチューセッツ工科大学のことだよねぇ?」

「そう。教授が言うにはね、今は就職することよりも僕の論理を完成させることのほうが大切だって言うんだ。研究機関といえども相模総研は企業の一部所であるわけだし、そこには当然経済論理が働いてる。そういうところよりも、純粋に研究に専念できる環境のほうがいいだろうって。それに、MITで学んだとなれば技術者としても箔が付くし、将来の選択肢も増えるだろうってね」

「うーん、それもそうね。でもさぁ、相模重工にMITでしょう。聡の論理ってそんなに凄いの?」

「どうだろう? でも、これからの時代は制御システムの発達が、技術全体の発達に大きく影響してくると思うんだ。僕の頭の中にあるものが実現できれば、画期的であることは間違いないよ」

「経験を反映する、って奴ね」

美和はそこでしばし考えた後、いたずらっぽく言った。

「凄いねー。そうなったら聡はにはたくさん仕事が来るだろうから、私にピアノをプレゼントしてね。スタインウェイのコンサート・グランドよ」

沢木は笑いながら答えた。

「いいよ、約束するよ。でも、そのためにはアメリカに行かないと…… 美和としばらく離れ離れにならなきゃ……」

「そうね、それが問題ね。でもさあ、聡大事なことを忘れてるわよ」

「なあに?」

「だって、聡は英語しゃべれないじゃない」

こんなやり取りの後、沢木は美和といろいろなことを話し合い、そして、世界最高峰の理工系教育機関、MITへの留学を決意し、英会話の猛勉強を開始した。

アメリカへの旅立ちが一カ月後と迫ったある日、沢木はあることを心に決め美和を呼び出した。世田谷公園をふらふらと散歩しながら話しをし、今日起きたことをそれぞれが語り終えた後、二人は広場のベンチに腰掛けた。

沢木は言った。

「スタインウェイのピアノだけどさ」

「ええ」

「あれだけのピアノなんだから、置く場所だって選ぶよね」

「そうね。専用の部屋かなんかあったら最高だね」

「うん。だからね、僕は頑張って家も建てるよ。そしたら、そこにスタインウェイを置いて、そして…… そして美和と一緒に住もうと思うんだ。ずっと、いつまでも」

これが沢木のプロポーズの言葉だった。美和は笑みを浮かべながらも瞳を潤ませ、こう答えた。

「ピアノがなくったって、私は聡と一緒に暮らすわ。だって、聡の飛行機で飛んだあの夏に、私はあなたとずっと一緒に飛び続けると約束したもの」

こうして二人の婚約は、一九八六年の三月に成立した。だが、運命の日はこの一年後にやって来たのだ。

アメリカに渡ったばかりの沢木は、何より英語をマスターすることに追われていた。しかし、一年の月日が流れた時には、ほぼ言葉の障害は取り除かれていた。技術系の専門用語は元々英語のものが多いし、それに留学とはいっても、一般の学生たちのように授業を受けるといった形式のものではなく、人工知能分野で世界的に高名なマービン・ミンスキー氏の主宰する研究チームでの活動が主だった。そして、彼の論理も着々と具体化しつつあった。

一九八七年四月。スタジオ・ミュージシャンとしてレコード会社と契約し、ピアノやシンセサイザーの演奏をする仕事―主にレコーディングで―をしていた美和は、沢木のもとへと遊びにやって来た。

沢木が留学したMITは、アメリカ東海岸北部に位置するマサチューセッツ州のケンブリッジという街にある。州都ボストンとチャールズ川を挟んで隣接するケンブリッジは学術都市として知られ、MITのほか、アメリカで最も歴史の古いハーバード大学など、大小約六十校にものぼる大学が軒を連ねている。また、先端技術関連企業も実に七百社近く点在し、アメリカで最も進んだ学問と研究、技術開発が行われている地域といっても過言ではなかった。

この当時沢木が住んでいたアパートは、チャールズ川河口付近の街、チャールズ・タウンという住宅街にあった。赤茶けた壁を持つ古びた五階建てアパートの住人は、沢木を含めそのほとんどが周辺の大学に通う学生たちで占められていた。そのアパートでの一週間に渡る美和との生活は、やがて訪れる夫婦としての生活を、より期待させるような幸福感に満ち溢れたものだった。

沢木は美和の来訪に合わせて一週間の休みを取り、彼女と二人でボストンを毎日探索して回った。MITやハーバードのキャンパスを見学し、ダウン・タウンのクインシー・マーケットでのウィンドウ・ショッピングやストリート・パフォーマンスを楽しんだ。そして、アメリカの歴史を物語る数々の事物―オールド・サウス集会場、オールド・ノース教会、バンカーヒル記念碑など―を見て回った。

美和がボストンという街で楽しみにしていたものは、ボストン交響楽団とボストン・ポップス(映画音楽で活躍している作曲家、ジョン・ウイリアムズが主宰する楽団)の公演を鑑賞することであった。ボストン・ポップスの人気は非常に高いため、チケットはなかなか手に入らないのだが、沢木と同じ研究室に属し、なおかつその筋にコネのあったアルバートの活躍により、彼は美和の望みをかなえてやることができた。念願かなった美和は終始笑みをたたえ、深い満足感を覚えるとともに創作欲を刺激され、「レコーディング・ミュージシャンでは終わらないわ」と沢木に何度も繰り返し夢を語った。

こうして二人で過ごした最後の時は終わった。二人は再会を喜び、そして愛し合い、ボストンを探索する中でそれぞれの思いも新たにした。

続く…

登録:

投稿 (Atom)